Un souffle de modernité a traversé les terres arides de Niamey, alors que la centrale thermique de Gourou Banda, jadis limitée dans ses ambitions, s’est vue dotée d’une puissance accrue vendredi dernier grâce à une collaboration exemplaire entre l’entreprise allemande Luthardt et MAN Energy Solutions. Ce partenariat, scellé par l’intégration d’un moteur MAN de 20,5 MW, a porté la capacité totale de l’installation à 80 MW, offrant ainsi une réponse tangible aux appétits énergétiques croissants du Niger. Après deux mois d’une phase de mise en service minutieusement orchestrée, ce titan mécanique a pris vie, insufflant une énergie fiable dans les artères de la capitale et au-delà, dans un pays où l’électricité demeure un levier essentiel de développement.

Gourou Banda : une alliance au service de l’énergie nigérienne

Gourou Banda : une alliance au service de l’énergie nigérienne

L’histoire de ce renforcement débute dans les ateliers de Luthardt, groupe allemand dont la renommée s’étend bien au-delà des rives du Rhin. Spécialisé dans l’ingénierie énergétique, il s’est associé à MAN Energy Solutions, un géant de la conception de moteurs industriels, pour doter la centrale de Gourou Banda d’une nouvelle vigueur. Ce moteur, bijou technologique d’une puissance de 20,5 MW, ne s’est pas contenté d’être installé ; il a été intégré avec une précision d’orfèvre dans une infrastructure existante, témoignant d’une synergie entre expertise étrangère et besoins locaux. Le groupe Luthardt, dans une déclaration empreinte de fierté, a salué ce succès comme une preuve de son engagement à soutenir les nations en quête d’autonomie énergétique.

La centrale de Gourou Banda, située à la périphérie de Niamey, n’est pas un édifice anodin. Depuis sa mise en service initiale en 2017 avec une capacité de 60 MW, elle incarne une réponse aux fréquentes pénuries qui paralysent les foyers et les industries nigériennes. L’ajout de ce moteur, fruit d’un investissement dont le montant reste discret, mais que l’on devine substantiel, élève son rôle à celui d’un pilier incontournable dans un pays où moins de 20 % de la population bénéficie d’un accès constant à l’électricité, selon les estimations récentes de la Banque Mondiale.

Un moteur au cœur d’un défi national

La mise en service de cette unité, après une période d’ajustements techniques s’étendant de janvier à mars 2025, marque une étape décisive. Pendant ces deux mois, ingénieurs allemands et techniciens nigériens ont travaillé de concert, domptant les complexités d’un moteur thermique capable de fonctionner au fioul lourd ou au gaz – une flexibilité précieuse dans un contexte dans lequel les ressources énergétiques fluctuent. Désormais opérationnel, il délivre une électricité stable, renforçant la capacité de la NIGELEC, la compagnie nationale, à répondre à une demande qui croît au rythme d’une démographie galopante et d’une économie en quête d’élan.

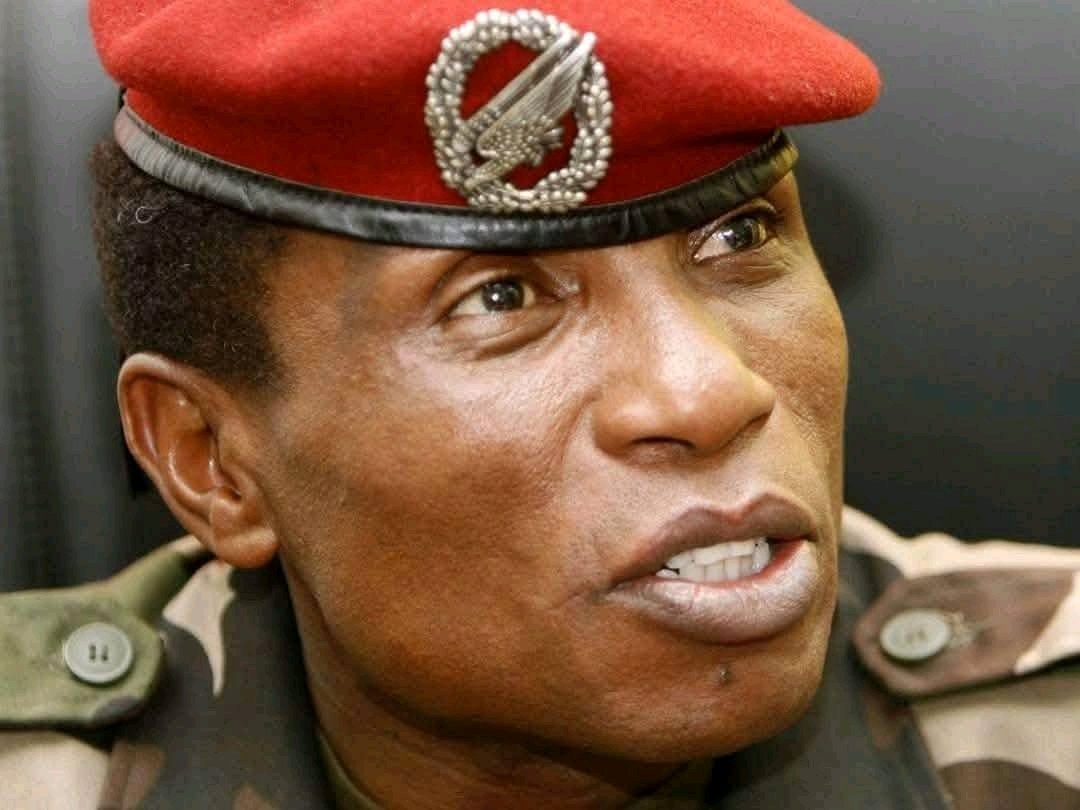

Ce projet s’inscrit dans une toile plus vaste. Depuis le coup d’État de juillet 2023, la junte dirigée par le Général Abdrahamane Tiani mise sur des infrastructures stratégiques pour asseoir sa légitimité. La sécurisation des ressources pétrolières via des opérations comme Nalewa Dolé, lancée à Diffa le même mois, et l’essor énergétique à Niamey convergent vers un objectif commun : faire du Niger un acteur économique moins tributaire des aléas extérieurs. L’électricité, dans ce schéma, n’est pas un luxe, mais une nécessité vitale pour irriguer les ambitions d’un pays aux richesses enfouies sous des défis colossaux.

Un pas vers la lumière, mais un chemin encore sinueux

Un pas vers la lumière, mais un chemin encore sinueux

L’apport de ce moteur de 20,5 MW ne se mesure pas seulement en mégawatts ; il se lit dans les espoirs qu’il suscite. À Niamey, où les coupures plongent trop souvent les rues dans l’obscurité, cette puissance supplémentaire promet d’alléger le fardeau des ménages et de galvaniser les petites industries. Pourtant, ce progrès, aussi louable soit-il, ne saurait masquer l’ampleur du défi. Avec une population de près de 26 millions d’habitants et un taux d’électrification rural stagnant sous les 10 %, le Niger reste à la croisée des chemins. La dépendance aux importations d’énergie du Nigeria, bien que réduite depuis l’activation de projets comme celui-ci, demeure une épine dans le flanc d’une souveraineté énergétique encore balbutiante.

Une collaboration qui interroge l’avenir

La réussite de cette entreprise germano-nigérienne illustre le pouvoir des partenariats internationaux dans un monde où les ressources techniques et financières exigent une solidarité transfrontalière. Luthardt et MAN Energy Solutions, par leur savoir-faire, ont planté une graine dans le sol aride du Niger ; mais sa floraison dépendra de la capacité des autorités à entretenir cette flamme. Alors que les turbines ronronnent désormais à Gourou Banda, une question se profile à l’horizon : cette nouvelle lueur saura-t-elle éclairer durablement les ténèbres énergétiques du pays, ou ne sera-t-elle qu’un éclat fugace dans une quête encore inachevée ?

Aïd El Fitr 2025 : un ballet protocolaire au Palais de la Présidence

Aïd El Fitr 2025 : un ballet protocolaire au Palais de la Présidence

La FMM : une création régionale face à une menace transnationale

La FMM : une création régionale face à une menace transnationale

Une déflagration aux multiples échos

Une déflagration aux multiples échos La Birmanie : une terre coutumière des convulsions

La Birmanie : une terre coutumière des convulsions Un sursaut dans l’incertitude

Un sursaut dans l’incertitude