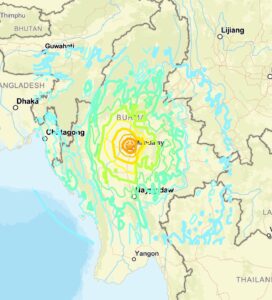

Dans une secousse d’une violence inouïe, le Myanmar a été plongé dans le chaos ce vendredi, lorsque le vénérable pont d’Ava, pilier historique enjambant l’Irrawaddy, s’est disloqué sous l’assaut d’un séisme dévastateur. L’Institut géologique américain (USGS) a mesuré cette convulsion terrestre à une magnitude de 7,7, un chiffre qui résonne comme un glas pour une nation déjà éprouvée. Les experts de l’USGS, dans une mise en garde empreinte de gravité, estiment que cette catastrophe pourrait avoir fauché des milliers de vies, soulignant que « le désastre risque d’être d’une ampleur considérable ».

Myanmar : un joyau historique réduit en poussière

Érigé en 1934 sous l’égide britannique, puis reconstruit en 1954 après les ravages de la Seconde Guerre mondiale, le pont d’Ava incarnait bien davantage qu’un simple ouvrage d’ingénierie. Ce colosse d’acier, avec ses seize travées s’étendant sur plus de 1 200 mètres, fut longtemps le seul lien tangible entre les rives de l’Irrawaddy, fleuve nourricier du Myanmar. Jusqu’aux années 1990, il demeura une artère vitale, unissant les cités de Sagaing et d’Inwa dans un ballet incessant de marchandises et d’histoires humaines. Sa chute, brutale et irréversible, marque la perte d’un emblème, un vestige du passé colonial et un témoin silencieux des aspirations d’un peuple.

Une terre ébranlée par la colère des profondeurs

Une terre ébranlée par la colère des profondeurs

Le séisme, survenu à 14 h 20 heure locale (06 h 20 GMT), a jailli à seulement 16 kilomètres au nord-ouest de Sagaing, à une profondeur de 10 kilomètres. Cette proximité avec des zones densément peuplées et la puissance de la secousse laissent présager une onde de destruction d’une rare intensité. Les vibrations ont traversé les frontières, ébranlant la Thaïlande et le Vietnam, où des immeubles ont vacillé sous l’écho lointain de cette fureur géologique. Le Myanmar, situé sur la faille de Sagaing, n’est pas étranger à ces caprices tectoniques. Pourtant, la magnitude de cet événement surpasse les précédents, projetant une ombre menaçante sur une infrastructure souvent vétuste et mal préparée.

Myanmar : un bilan humain suspendu dans l’incertitude

Si les chiffres définitifs tardent à émerger, l’USGS avance une hypothèse funeste : des milliers d’âmes pourraient avoir été englouties dans ce cataclysme. Une telle estimation, bien que prospective, reflète la vulnérabilité d’un pays où les constructions, qu’elles soient modestes, demeures ou édifices publics, peinent à défier les assauts de la nature. À Sagaing, épicentre de cette tragédie, des témoignages fragmentaires évoquent des quartiers éventrés et des vies ensevelies sous les décombres. La prudence reste toutefois de mise, car ces projections, aussi alarmantes soient-elles, attendent la confirmation des réalités du terrain.

Une nation fragilisée face à l’épreuve

Ce désastre s’abat sur un Myanmar déjà vacillant, miné par une instabilité chronique depuis le coup d’État militaire de février 2021. Entre répression, conflits armés et une économie exsangue, le pays ploie sous des fardeaux qui risquent d’entraver toute réponse rapide et concertée. Le pont d’Ava, en s’effondrant, emporte avec lui un axe essentiel au commerce et à la mobilité, menaçant d’asphyxier davantage une population aux abois. À l’échelle régionale, les secousses ont semé l’émoi, ravivant une solidarité instinctive, mais encore incertaine face à l’isolement imposé par le régime en place.

Vers un horizon incertain

Vers un horizon incertain

Alors que les premières équipes de secours s’aventurent dans ce paysage de ruines, le Myanmar se trouve confronté à une épreuve qui transcende la seule reconstruction matérielle. La perte du pont d’Ava, au-delà de son impact immédiat, cristallise les failles d’une nation morcelée. Pourtant, dans les cendres de ce drame persiste une lueur d’espoir ténue : celle d’un peuple dont la résilience a, par le passé, défié les pires tempêtes. Reste à savoir si cette catastrophe, loin de n’être qu’un énième fardeau, saura galvaniser une volonté collective ou, au contraire, creuser plus profondément les sillons d’un désarroi déjà trop familier.

Un élan collectif, une ambition partagée

Un élan collectif, une ambition partagée

Le Général Tiani : un rituel d’élévation et de consécration

Le Général Tiani : un rituel d’élévation et de consécration Le Général Tiani : une refondation aux accents souverains

Le Général Tiani : une refondation aux accents souverains Une promesse

Une promesse

Pakistan : une soirée sous le signe de l’unité

Pakistan : une soirée sous le signe de l’unité Un iftar aux saveurs de la solidarité

Un iftar aux saveurs de la solidarité Pakistan : une histoire qui résonne au-delà des frontières

Pakistan : une histoire qui résonne au-delà des frontières