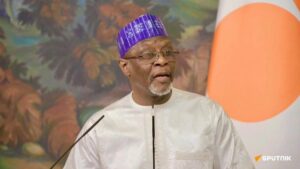

Ce vendredi, une brise d’entente a soufflé sur le cabinet du Ministre nigérien de la Communication, des Postes et de l’Économie Numérique, M.Sidi Mohamed Raliou. En effet, ce dernier a ouvert ses portes à une délégation tchadienne, menée par son homologue, M.Gassim Chérif Mahamat, Ministre de la Communication et Porte-parole du gouvernement du Tchad. Par ailleurs, cette audience, drapée d’une solennité cordiale, s’est inscrite dans le sillage de la 6ᵉ édition du Festival des Civilisations du Fleuve, qui, du 4 au 5 avril, fait vibrer Niamey sous l’égide du Ministère du Tourisme.

Une coopération bilatérale en pleine floraison

D’ailleurs, loin de se limiter à une simple poignée de mains, cette rencontre a esquissé les contours d’un pacte ambitieux entre deux nations unies par une volonté de rayonnement médiatique. En présence de l’Ambassadeur du Tchad au Niger, du Directeur de cabinet et du Secrétaire général du ministère tchadien, ainsi que du patron de l’Office National des Médias Audiovisuels nigérien, les échanges ont porté sur une synergie féconde. Dès le 7 avril, la délégation tchadienne plongera dans un périple studieux : une concertation avec les ténors des médias publics nigériens, des visites aux bastions de l’information nationale et, en apothéose, la signature d’accords décisifs.

Des pactes pour un avenir partagé

Le 9 avril marquera l’acmé de cette mission, avec l’encre d’un mémorandum d’entente paraphé avec la Radio Télévision du Niger (RTN) et d’un accord de partenariat noué avec l’École Supérieure des Sciences de la Communication et des Médias (ESSCOM). Ces engagements, fruits d’une vision commune, promettent un échange d’expertises et une mutualisation des savoirs, sculptant un horizon dans lequel l’information, libre et robuste, deviendra un levier de progrès pour les deux peuples. Le Festival des Civilisations du Fleuve, avec ses échos de traditions et de modernité, offre une toile de fond idéale à cette union naissante.

Une délégation en quête d’inspiration

Guidée par Gassim Chérif Mahamat, la délégation tchadienne ne se contentera pas de contempler les fastes du festival. Elle s’immergera dans les arcanes des institutions médiatiques nigériennes, puisant dans leur expérience pour enrichir son propre arsenal. Ce ballet diplomatique, ponctué de séances de travail et de découvertes, témoigne d’une ambition : faire des médias un pont entre Niamey et N’Djamena, un écho des aspirations d’une région en quête de souveraineté culturelle et informative.

Une promesse suspendue aux lendemains

Alors que le festival bat son plein, cette rencontre ministérielle plante les jalons d’une coopération dont les fruits restent à cueillir. Les accords signés, les mains serrées et les regards croisés esquissent un avenir radieux, mais une interrogation flotte, légère comme une plume dans le vent sahélien : cette alliance saura-t-elle s’épanouir au-delà des promesses, transformant l’élan d’aujourd’hui en un legs durable pour demain ? Le temps, seul juge, attend de livrer son verdict de cette coopération .

Festival de Boubon: une alliance au service de la culture

Festival de Boubon: une alliance au service de la culture Un dialogue au sommet pour un rayonnement accru

Un dialogue au sommet pour un rayonnement accru

Une nuit qui a tout bouleversé dans le parcours de Yoon Suk Yeol

Une nuit qui a tout bouleversé dans le parcours de Yoon Suk Yeol  Une nation à vif

Une nation à vif Vers une refondation incertaine

Vers une refondation incertaine

Une promotion aux couleurs panafricaines

Une promotion aux couleurs panafricaines Un rituel de passage sous haute autorité pour les nouveaux sous-officiers

Un rituel de passage sous haute autorité pour les nouveaux sous-officiers Une armée en renouveau

Une armée en renouveau

Alain Mukuralinda : une carrière au service de la nation

Alain Mukuralinda : une carrière au service de la nation

Une alliance face aux défis sécuritaires à Moscou

Une alliance face aux défis sécuritaires à Moscou Une reconnaissance internationale pour l’AES

Une reconnaissance internationale pour l’AES Vers une autonomie économique

Vers une autonomie économique Un tournant géopolitique à Moscou

Un tournant géopolitique à Moscou