Ce matin, dans les bureaux feutrés de la Haute Autorité à la Consolidation de la Paix (HACP) à Niamey, une poignée de mains a scellé un horizon prometteur. Le Général de Brigade Amadou DiDDili, figure tutélaire de cette institution dédiée à panser les plaies d’un Niger tourmenté, a accueilli avec une solennité empreinte de chaleur Mme Martina Wegner, Directrice Résidente de la GIZ, l’agence allemande de coopération internationale. Autour de la table, le Secrétaire Général, la Secrétaire Générale Adjointe et le Chef de la Division Suivi et Évaluation ont prêté une oreille attentive à ce qui s’annonçait comme une symphonie d’idées neuves pour un pays en quête de sérénité.

Dialogue et coopération : la feuille de route pour un Niger stable

Dialogue et coopération : la feuille de route pour un Niger stable

Loin des tumultes qui agitent parfois les vastes étendues sahéliennes, cette rencontre a été un havre de dialogue, un creuset où les ambitions de paix et de développement ont pris forme. Les mots échangés n’étaient pas de simples murmures diplomatiques, mais des ponts jetés entre deux entités résolues à tisser un avenir plus stable. Au cœur des pourparlers, une volonté limpide : renforcer la coopération entre la HACP et la GIZ pour ériger des remparts contre l’instabilité qui ronge encore certaines contrées nigériennes. Les projets évoqués ne se contentent pas de rêver la paix ; ils la dessinent avec des contours précis, ancrés dans les réalités du terrain.

Ressources naturelles : désamorcer les tensions communautaires

Ressources naturelles : désamorcer les tensions communautaires

L’accès aux ressources naturelles, ce nerf sensible des tensions communautaires, a occupé une place de choix dans les discussions. Dans un pays où la terre, l’eau et les pâturages sont autant de trésors disputés, les deux parties ont exploré des voies pour apaiser les rivalités. La vulgarisation des textes du Code rural, souvent méconnus ou mal compris, a été brandie comme une clé pour démêler les nœuds de conflits. À cela s’ajoute une idée aussi simple qu’essentielle : la création de comités de paix, ces espaces de parole où les communautés, assises côte à côte, pourraient dénouer leurs différends avant qu’ils ne s’enflamment. Ces initiatives, portées par une ambition pragmatique, visent à insuffler une cohésion sociale là où les fractures menacent de s’élargir.

La HACP et la GIZ : Une alliance pragmatique pour bâtir la cohésion sociale

La HACP et la GIZ : Une alliance pragmatique pour bâtir la cohésion sociale

Le Général DiDDili, avec son regard affûté par des années de service, a su poser les jalons d’une vision où la paix ne serait pas un vœu pieux, mais un édifice bâti pierre après pierre. Face à lui, Martina Wegner, forte de l’expertise de la GIZ, a apporté une palette de solutions éprouvées, puisées dans des expériences menées au-delà des frontières nigériennes. Ensemble, ils ont esquissé un tableau sur lequel la stabilité ne se mesure pas seulement à l’absence de violence, mais à la présence d’un dialogue vivant, d’une entente qui germe dans les villages les plus reculés.

Ce rendez-vous n’était pas une fin en soi, mais une aurore, un premier pas sur un sentier escarpé. Car, au Niger, la paix est une conquête de chaque instant, un défi qui exige patience et audace. Et tandis que les échos de cette rencontre s’évanouissent dans l’air sec de Niamey, une certitude demeure : dans le désert, même les vents les plus arides finissent par porter les graines d’un renouveau. Peut-être est-ce là, dans ces grains de sable déplacés par une main tendue, que se cache la promesse d’un Niger apaisé, prêt à offrir à ses enfants un demain plus doux qu’hier.

Logements sociaux : un suivi millimétré pour une promesse ambitieuse

Logements sociaux : un suivi millimétré pour une promesse ambitieuse Logements sociaux : des défis surmontés, mais des ombres persistent

Logements sociaux : des défis surmontés, mais des ombres persistent Un partenariat à double tranchant

Un partenariat à double tranchant

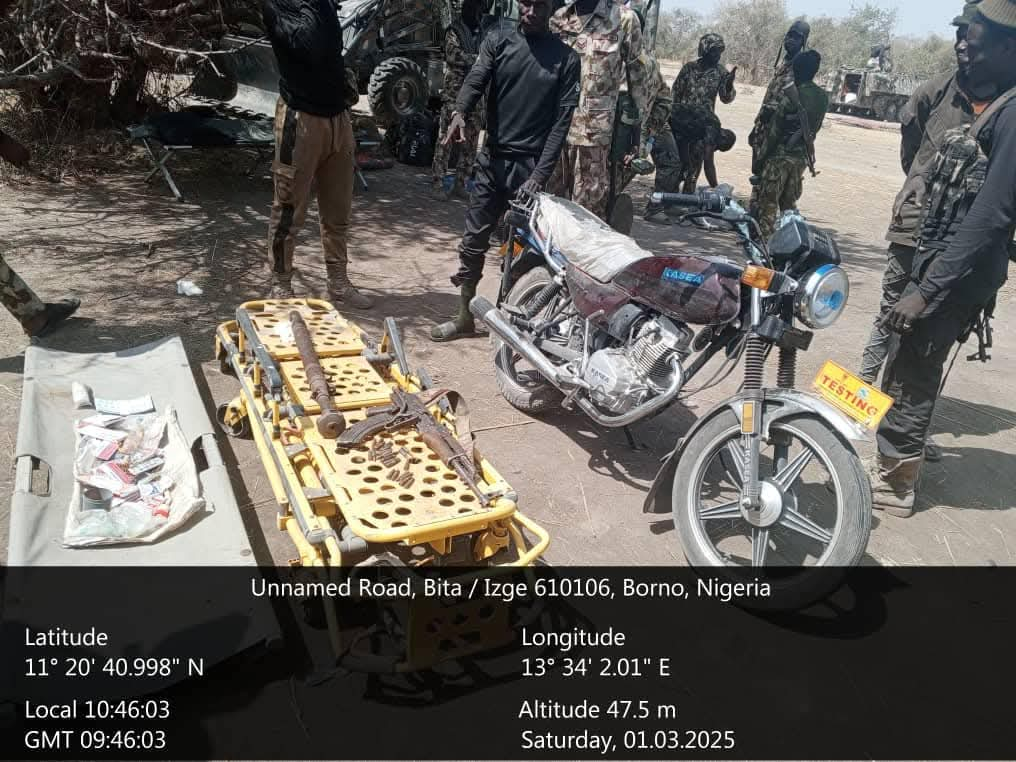

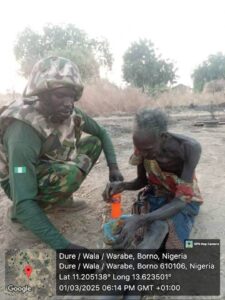

Une croisade guidée par la lumière de la providence

Une croisade guidée par la lumière de la providence Une seconde épiphanie à Gwoza : la rédemption au bout du glaive

Une seconde épiphanie à Gwoza : la rédemption au bout du glaive Gwoza : une voix d’autorité et un serment éternel

Gwoza : une voix d’autorité et un serment éternel