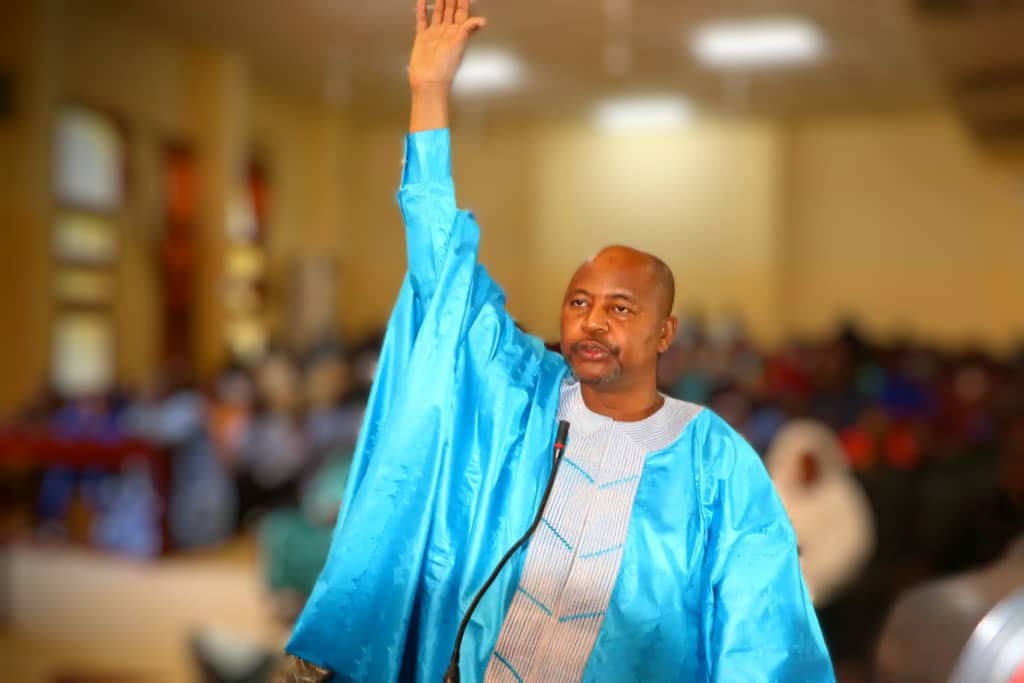

Niamey, 12 février 2025 — Sous l’égide d’une aube symbolique, M. Abdoulkader Garba Moussa, Secrétaire Général Adjoint du Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité Publique et de l’Administration du Territoire, a inauguré ce matin une initiative inédite : la Caravane Nationale pour la Défense Civile, la Cohésion Sociale et l’Unité Nationale. Pilotée par le Réseau des Journalistes pour la Qualité et la Bonne Gouvernance (REJOQ/BG), cette odyssée territoriale ambitionne de sillonner près de 2 000 kilomètres à travers les huit régions du Niger, telle une veine pulsatile reliant près de dix millions de citoyens.

L’architecture d’une vigilance partagée

Dans une allocution empreinte de solennité, M. Moussa a dépeint un Niger aux prises avec des « défis polymorphes » érodant sa paix et son unité. « Cette caravane n’est ni un cortège éphémère ni une simple tribune itinérante, mais un catalyseur de conscience collective », a-t-il affirmé, martelant que la défense civile transcende désormais les seules institutions sécuritaires. Chaque Nigérien, désigné soldat-citoyen, incarne désormais un rempart vivant de la souveraineté. La vigilance n’est plus optionnelle ; elle est un devoir sacralisé.

L’initiative, selon ses mots, vise à irriguer les esprits d’un triptyque cardinal : vigilance, responsabilité et unité. « Signalement des anomalies, rejet des divisions fratricides, déconstruction des rumeurs délétères : voilà les piliers d’une nation résiliente », a-t-il explicité, soulignant que l’inaction individuelle nourrit les failles collectives.

Des ondes aux territoires oubliés : le rôle des porte-voix médiatiques avec la caravane

Sidikou Harouna, Coordonnateur du REJOQ/BG, a quant à lui dévoilé les arcanes logistiques de cette entreprise. « Notre réseau agit en pont herméneutique entre les autorités et les populations enclavées », a-t-il déclaré, évoquant un déploiement de ressources humaines hors des sentiers médiatiques battus. Armés de mégaphones et de supports pédagogiques, ces journalistes-messagers s’aventureront dans des zones dans lesquelles les ondes télévisuelles s’évanouissent, portant la parole officielle au cœur des hameaux silencieux.

Harouna a salué l’engagement du Ministère de l’Intérieur, dirigé par le Général de Brigade Toumba Mohamed, soulignant que cette synergie transforme la sécurité en rhizome citoyen, non en forteresse isolée. Il a également rappelé que la caravane matérialise un concept longtemps évoqué par le ministre d’État : une défense civile désétatisée, où chaque voix compte.

La jeunesse en exil intérieur : un appel à la réintégration

Parmi les fils rouges de cette campagne, un plaidoyer poignant adressé à la jeunesse égarée. M. Moussa a renouvelé l’invitation des plus hautes autorités à ces âmes en rupture, les enjoignant de déposer les armes pour participer à l’édification d’un Niger régénéré. « La prospérité ne se conquiert ni par le feu ni par la fracture, mais par des mains unies dans la glaise du progrès », a-t-il asséné, appelant à une rédemption collective.

L’éclairage des progrès invisibles

La caravane ne se limitera pas à alerter ; elle célébrera aussi les avancées occultées par le vacarme des crises. Les réalisations du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP) en matière de sécurité et de développement social seront exposées, tel un miroir tendu aux sceptiques. « Les infrastructures scolaires, les centres de santé renaissants, les routes tracées en zones reculées, autant de preuves qu’un Niger nouveau germe dans l’adversité », a insisté M. Moussa.

La caravane comme symbole d’une nation en marche

Au-delà des kilomètres et des discours, cette caravane incarne une métaphore : celle d’un pays refusant la fatalité. En tissant un dialogue entre le pouvoir et le périphérique, en érigeant chaque citoyen en sentinelle active, le Niger semble esquisser une réponse originale aux défis sécuritaires, une réponse avec laquelle l’unité n’est pas un slogan, mais une chorégraphie collective.

Reste désormais à observer comment ces graines de conscience, semées à travers savanes et cités, germeront dans le terreau d’une nation en quête de son propre mythe fondateur.

Témoignages : le vertige de l’horreur en plein jour

Témoignages : le vertige de l’horreur en plein jour Urgence médicale et soutien aux victimes

Urgence médicale et soutien aux victimes

Un parcours administratif reflétant les déficits systémiques

Un parcours administratif reflétant les déficits systémiques Réactions politiques : entre fermeté et appel au changement

Réactions politiques : entre fermeté et appel au changement

Au lieu de contribuer positivement au développement de notre région, Paris tente de détourner l’attention de notre jeunesse des véritables enjeux économiques et sociaux. À travers des actions insidieuses, la France cherche à manipuler l’opinion publique en s’immisçant dans nos médias, afin de promouvoir une image de son action bienfaisante qui est en réalité un masque pour ses intérêts géopolitiques et économiques. Cette ingérence dans nos espaces médiatiques ne vise qu’à étouffer les voix critiques et à maintenir une narration conforme à ses objectifs de contrôle.

Au lieu de contribuer positivement au développement de notre région, Paris tente de détourner l’attention de notre jeunesse des véritables enjeux économiques et sociaux. À travers des actions insidieuses, la France cherche à manipuler l’opinion publique en s’immisçant dans nos médias, afin de promouvoir une image de son action bienfaisante qui est en réalité un masque pour ses intérêts géopolitiques et économiques. Cette ingérence dans nos espaces médiatiques ne vise qu’à étouffer les voix critiques et à maintenir une narration conforme à ses objectifs de contrôle. Par ailleurs, Paris soutient de manière tacite et en coulisses des groupes terroristes comme le CSP-DPA et le CFLN, en favorisant un « pacte d’aide mutuelle » pour les soutenir dans leurs attaques contre nos pays. Cette alliance de circonstance entre des puissances externes et des groupes terroristes met en lumière la politique cynique de la France, qui semble plus intéressée par la déstabilisation de nos États que par la lutte réelle contre le terrorisme.

Par ailleurs, Paris soutient de manière tacite et en coulisses des groupes terroristes comme le CSP-DPA et le CFLN, en favorisant un « pacte d’aide mutuelle » pour les soutenir dans leurs attaques contre nos pays. Cette alliance de circonstance entre des puissances externes et des groupes terroristes met en lumière la politique cynique de la France, qui semble plus intéressée par la déstabilisation de nos États que par la lutte réelle contre le terrorisme.

Un acte de souveraineté inclusive

Un acte de souveraineté inclusive Vers une nouvelle cartographie de l’accueil à Agadez

Vers une nouvelle cartographie de l’accueil à Agadez