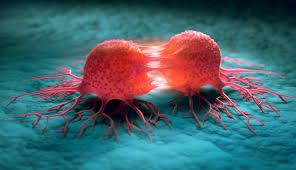

Le cancer demeure l’une des plus grandes menaces pour la santé humaine, responsable de près de 10 millions de décès en 2023, selon l’OMS. Malgré des avancées scientifiques majeures, cette maladie, caractérisée par une prolifération anarchique de cellules, continue de défier les systèmes de santé, les économies et les vies. Cet article explore les mécanismes biologiques, les causes, les innovations thérapeutiques et les enjeux sociétaux liés au cancer.

Comprendre le cancer : biologie et mécanismes

La transformation maligne

Le cancer naît de mutations génétiques qui perturbent le cycle cellulaire. Les oncogènes (comme RAS ou MYC), activés de manière excessive, et les gènes suppresseurs de tumeurs (tel TP53 ou BRCA1/2), inactivés, jouent un rôle clé. Ces altérations permettent aux cellules d’échapper à l’apoptose (mort programmée), de se diviser indéfiniment et de métastaser.

Les « marqueurs » du cancer

Les travaux de Hanahan et Weinberg (mis à jour en 2022) identifient 14 « caractéristiques » du cancer, dont l’instabilité génomique, l’évasion du système immunitaire et l’inflammation tumorale. Ces mécanismes expliquent la résistance aux traitements et la récidive.

Causes et facteurs de risque entre génétique et environnement

Le cancer, maladie complexe et multifactorielle, résulte d’une combinaison de facteurs environnementaux et de prédispositions génétiques.

Facteurs externes

- Tabac : responsable de 25 % des décès (OMS), lié aux cancers du poumon, de la vessie, etc.

- Alimentation et obésité : 5 à 10 % des cancers sont attribuables à une alimentation déséquilibrée.

- Infections : virus (HPV, hépatite B/C) et bactéries (Helicobacter pylori) causent 15 % des cas.

- Rayonnements : UV (mélanome) et radiations ionisantes (nucléaires).

Prédispositions génétiques

De 5 à 10 % des cancers sont héréditaires. Les mutations BRCA1/2 (sein, ovaire) ou le syndrome de Lynch (côlon) en sont des exemples. Le dépistage génétique permet une prévention ciblée.

Typologie et épidémiologie : les cancers les plus meurtriers

En se basant sur les données de GLOBOCAN 2023 et en étudiant la typologie et l’épidémiologie de ces maladies dévastatrices, il a été possible d’identifier les cancers les plus mortels comme suit :

– Carcinomes (peau, poumon, sein) : 80-90 % des cas.

– Leucémies et Lymphomes : 10 % des cancers pédiatriques.

– Cancers du système nerveux : glioblastomes, pronostics souvent sombres.

Statistiques clés (GLOBOCAN 2023) :

- Poumon : 1,8 million de décès/an.

- Sein : 2,3 millions de nouveaux cas.

- Colorectal : 1,9 million de décès.

Les disparités géographiques persistent : le cancer du foie est prévalent en Asie, lié aux hépatites, tandis que le mélanome domine en Australie.

Diagnostic du Cancer : entre innovations et défis

Le diagnostic du cancer est en constante évolution, oscillant entre les outils traditionnels et des avancées technologiques majeures. Par ailleurs, certaines méthodes permettent aujourd’hui de détecter cette maladie avec une précision accrue.

Outils traditionnels

– Imagerie : IRM, TEP-scan et radiographies pour localiser les tumeurs.

– Biopsie : analyse histologique pour confirmer la malignité.

Révolution des biomarqueurs

Les tests sanguins détectent l’ADN tumoral circulant (« biopsie liquide »), prometteurs pour un dépistage précoce. En 2023, l’IA a amélioré l’interprétation des mammographies, réduisant les faux négatifs de 20 %.

En explorant ces avancées, on réalise à quel point la prévention et le diagnostic précoce sont essentiels pour améliorer les taux de survie. Les chercheurs travaillent également sur des biomarqueurs spécifiques qui pourraient un jour permettre des dépistages encore plus simples et accessibles à tous. L’avenir du diagnostic du cancer est donc non seulement prometteur, mais aussi porteur d’espoir pour des millions de personnes à travers le monde.

Traitements : de la chirurgie à l’immunothérapie

Par ailleurs, le traitement du cancer a connu des avancées considérables, offrant de nouvelles perspectives pour les patients grâce à des approches toujours plus innovantes.

Approches classiques

– Chirurgie : ablation de la tumeur (efficace si localisée).

– Radiothérapie : utilise des rayonnements ciblés.

– Chimiothérapie : médicaments cytotoxiques, souvent utilisés en combinaison.

Thérapies ciblées et personnalisées

–Les inhibiteurs de kinases (ex. imatinib pour la leucémie) bloquent des protéines spécifiques.

– Immunothérapie : les inhibiteurs de checkpoints (anti-PD-1/PD-L1) et les CAR-T cells (thérapie génique) ont révolutionné le traitement des mélanomes et des leucémies.

Médecine de précision

Le séquençage génomique guide les traitements. Par exemple, le pembrolizumab (anti-PD-1) est prescrit si la tumeur exprime PD-L1.

Prévention : réduire les risques du Cancer

Si le traitement du cancer progresse, la prévention reste une arme essentielle pour réduire l’incidence de cette maladie.

Mode de vie

– Éviter le tabac et l’alcool (responsables de 30 % des cancers).

– Alimentation riche en fibres, légumes et activité physique régulière.

Vaccination

– Vaccin anti-HPV (prévient 90 % des cancers du col de l’utérus).

– Vaccin contre l’hépatite B (réduction du cancer du foie).

Politiques publiques

Interdiction de l’amiante, régulation des pesticides et campagnes de dépistage (mammographie dès 50 ans).

Enjeux sociaux et économiques

Le coût global du cancer dépassera 25 000 milliards de dollars d’ici à 2030 (UICC). Les pays à revenu faible, où 70 % des décès surviennent, peinent à accéder aux thérapies innovantes. Parallèlement, les survivants font face à des séquelles physiques et psychologiques (dépression, stigmatisation).

Futur de la recherche : lueurs d’espoir

– Édition génétique : CRISPR teste des corrections de mutations TP53 en essais cliniques.

– Nanorobots : transport ciblé de chimiothérapies pour minimiser les effets secondaires.

— Intelligence artificielle : algorithmes prédictifs pour personnaliser les traitements (ex. DeepMind en radiologie).

Un combat collectif

« Le cancer n’est pas une seule maladie, mais des centaines, chacune exigeant une approche unique », rappelle le Dr Siddhartha Mukherjee, auteur de L’Empereur de toutes les maladies. Si les progrès sont tangibles, la lutte nécessite un effort mondial : financement de la recherche, accès équitable aux soins et éducation des populations.

En somme, chaque avancée scientifique nous rapproche d’un futur dans lequel le cancer ne sera plus une sentence de mort, mais une maladie chronique.

Siège des douanes : un colosse de béton au service de l’efficacité

Siège des douanes : un colosse de béton au service de l’efficacité Souveraineté et synergies régionales : le double défi

Souveraineté et synergies régionales : le double défi

Réunion en présentiel : un terreau fertile pour la gouvernance

Réunion en présentiel : un terreau fertile pour la gouvernance  ISRA-CORAF : une symbiose fructueuse

ISRA-CORAF : une symbiose fructueuse CERAAS : l’excellence au féminin

CERAAS : l’excellence au féminin

USAID : Le soft power en ligne de mire

USAID : Le soft power en ligne de mire

L’urne, miroir d’une légitimité disputée

L’urne, miroir d’une légitimité disputée Succession et défis : entre deuil et renaissance

Succession et défis : entre deuil et renaissance

Une architecture méticuleuse pour un diagnostic pluridimensionnel

Une architecture méticuleuse pour un diagnostic pluridimensionnel Feuille de route : entre urgence et vision long-termiste au Niger

Feuille de route : entre urgence et vision long-termiste au Niger