Dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC), une crise polymorphe creuse chaque jour un peu plus son sillon de désolation. En effet, les chiffres, glaçants, dessinent les contours d’une tragédie aux proportions apocalyptiques : plus de 7 millions de déplacés, un exode forcé où 400 000 vies ont été arrachées à leur foyer rien qu’en 2025 ; 2,7 millions de personnes plongées dans une insécurité alimentaire aiguë ; plus de 38 000 violences sexuelles recensées au Nord-Kivu ; et un bilan macabre de 3 000 morts dans les récents affrontements. Tandis que les rebelles du M23 consolident leur emprise sur des villes stratégiques, le pays semble pris en étau entre l’effondrement social et l’impuissance politique.

Exode et désolation : l’hémorragie d’une nation

En outre, les routes de l’Ituri et du Nord-Kivu ressemblent à des artères fracturées, où des milliers de familles marchent, hagardes, fuyant les villages incendiés et les champs minés. Avec 7 millions de déplacés internes, un record en Afrique, la RDC concentre à elle seule près d’un quart des déplacements forcés mondiaux. En 2025, l’escalade des violences a précipité 400 000 nouveaux exilés dans des camps de fortune, où le choléra et la malnutrition rôdent. « Nos enfants dorment sous des bâches trouées, et la pluie lessive nos derniers espoirs », témoigne une mère à Goma, où les ONG peinent à répondre à l’afflux.

Faim et résilience érodée

Parallèlement, dans l’ombre des kalachnikovs, une autre guerre se joue : celle de la survie quotidienne. Les conflits armés ont paralysé l’agriculture, grenier d’une région jadis fertile. Aujourd’hui, 2,7 millions de personnes affrontent une insécurité alimentaire « catastrophique » (selon le classement IPC), une strophe où les répis se réduisent à des feuilles bouillies ou à des racines sauvages. « Les milices pillent nos récoltes et brûlent nos silos. » « Rester, c’est risquer la mort ; partir, c’est accepter la faim », explique un agriculteur du territoire de Rutshuru. Les programmes d’aide, sous-financés, ne couvrent que 30 % des besoins, laissant des communautés entières en suspens.

Violences sexuelles : une arme de démolition massive

Par ailleurs, le Nord-Kivu, épicentre des atrocités, porte les stigmates d’une guerre où le corps des femmes est devenu un champ de bataille. Plus de 38 000 cas de violences sexuelles ont été signalés en 2025, un chiffre sous-estimé, tant l’ombre de la stigmatisation pèse sur les survivantes. « Les agresseurs portent l’uniforme ou le cache-nez des milices. » « Ils violent pour humilier, pour détruire le tissu social », dénonce une travailleuse sociale de Bukavu. Les centres d’accueil, submergés, manquent de médicaments et de soutien psychologique, laissant des milliers de victimes dans un silence meurtri.

Massacres et impunité : le cycle infernal

En plus, les récentes offensives ont transformé des villages en charniers. Plus de 3 000 civils ont péri dans des attaques ciblées, souvent sous les yeux d’une MONUSCO (Mission des Nations unies en RDC) paralysée par les restrictions logistiques et politiques. À Masisi, des fosses communes témoignent de la barbarie : « Ils tuent à la machette, brûlent les maisons avec les familles à l’intérieur », raconte un survivant, rescapé par miracle. L’impunité, endémique, nourrit ce cycle de vengeance, tandis que les procès internationaux tardent à incarner une justice crédible.

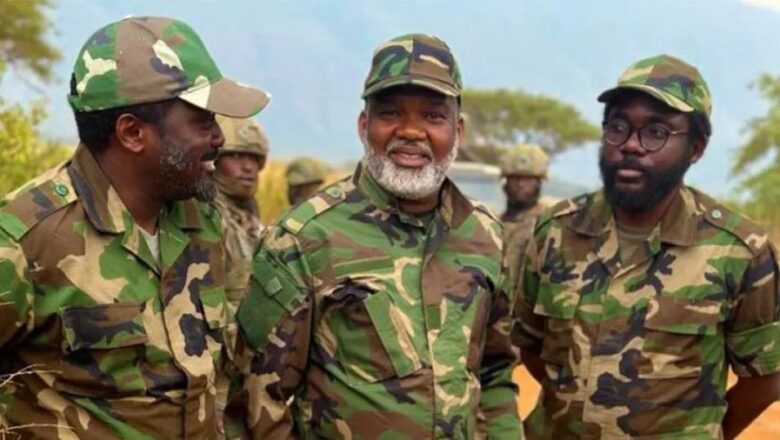

M23 : L’Hydre qui résiste

Cependant, au centre de cette tempête, le Mouvement du 23 mars (M23), réapparu en 2021, étend son territoire. Appuyé par des soutiens régionaux non avoués, le groupe contrôle désormais des villes clés comme Bukavu, Kitshanga et une partie de la route menant à Goma, verrouillant l’accès humanitaire. « Leur stratégie est claire : asphyxier économiquement le gouvernement congolais en coupant les axes vitaux », analyse un expert militaire sous couvert d’anonymat. Malgré les condamnations internationales, les rebelles, bien équipés, défient une armée nationale fragilisée par des années de corruption.

L’urgence d’un sursaut

En somme, la RDC traverse un carrefour critique où chaque minute compte. Si la communauté internationale se contente de déclarations lénifiantes, le risque est grand de voir un effondrement aux répercussions régionales imprévisibles. Les solutions passent par un embargo strict sur les armes, un soutien accru aux tribunaux locaux et une pression diplomatique sur les parrains présumés du M23.

Mais au-delà des cartes géopolitiques, c’est l’humanité même qui est en jeu. Comme le résume amèrement un médecin de Beni : « Ici, on ne compte plus les morts, on survit entre deux silences. » Dans ce théâtre de l’horreur, le monde regarde-t-il ailleurs ?