Corée du Nord, 16 avril 2025 – Pyongyang, capitale verrouillée du royaume ermite, a brillé de mille feux à l’occasion de l’inauguration d’un nouveau quartier résidentiel d’envergure dans le district de Hwasong. En effet, sous le regard approbateur du dirigeant Kim Jong-un, la cérémonie a célébré l’achèvement de la troisième phase d’un projet immobilier titanesque comprenant pas moins de 10 000 appartements, comme l’a fièrement annoncé l’Agence centrale de presse coréenne (KCNA). Cette entreprise colossale, qui s’inscrit dans un plan quinquennal ambitieux de 50 000 logements lancé en 2021, lors du huitième congrès du Parti des travailleurs, illustre la volonté ostentatoire du régime de pallier la pénurie de logements tout en projetant une image de prospérité et de modernité pour sa capitale.

Hwasong, vitrine étincelante du régime : quand Pyongyang rêve de modernité.

Hwasong, vitrine étincelante du régime : quand Pyongyang rêve de modernité.

Le district de Hwasong, autrefois une paisible étendue agricole située à la périphérie nord-ouest de Pyongyang, a subi une transformation spectaculaire pour devenir un véritable symbole de modernité aux yeux du régime. Ainsi, d’imposantes tours résidentielles, élégamment reliées par une passerelle aérienne, se dressent fièrement le long d’une avenue majestueuse, flanquée d’infrastructures éducatives et commerciales. De plus, l’inauguration de ce complexe résidentiel coïncide avec la fête nationale du 15 avril, commémorant l’anniversaire de Kim Il-sung, le grand-père du dirigeant actuel, renforçant ainsi son caractère symbolique.

Cet événement illustre parfaitement ce que la propagande d’État appelle fièrement la « vitesse de Pyongyang », une cadence de construction accélérée présentée comme un exploit national. Lors de son inspection du site le 15 mars 2025, Kim Jong-un a lui-même qualifié Hwasong de « berceau de vie heureuse et civilisée », selon les propos rapportés par KCNA, soulignant l’importance cruciale de ce projet pour rehausser le prestige de la capitale nord-coréenne.

50 000 logements pour 2026 : Pyongyang accélère sa mue urbanistique

Ce développement spectaculaire s’inscrit dans une stratégie urbanistique de grande envergure visant à ériger un total de 50 000 logements d’ici à 2026. En effet, les deux premières phases de ce plan ambitieux ont déjà donné naissance à des quartiers flambant neufs, tandis que cette troisième étape vient consolider la position de Hwasong comme un modèle d’urbanisme nord-coréen. Par ailleurs, lors d’un discours adressé aux ouvriers du chantier, Kim Jong-un a également évoqué des projets futurs encore plus ambitieux, notamment l’extension des principales artères de Pyongyang vers le district rural de Kangdong, signe d’une vision qui dépasse les limites actuelles de la capitale.

Gratte-ciel et inégalités : le rêve de grandeur de Kim Jong-un , un symbole à double tranchant

Gratte-ciel et inégalités : le rêve de grandeur de Kim Jong-un , un symbole à double tranchant

Derrière la façade rutilante et moderne des gratte-ciel de Hwasong, ce projet immobilier revêt une dimension politique et sociale tout aussi importante qu’urbanistique. En effet, en construisant des logements modernes dans un pays où les pénuries chroniques affectent le quotidien de nombreux citoyens, le régime cherche à projeter une image de sollicitude et de progrès. Cependant, il est important de noter que les résidents de Pyongyang, qui sont souvent issus des élites ou des classes favorisées, bénéficient d’un niveau de vie nettement supérieur à celui des habitants des zones rurales, où les privations restent malheureusement monnaie courante. De plus, les images diffusées par KCNA, montrant Kim Jong-un arpentant le quartier flambant neuf entouré de hauts dignitaires du régime, visent clairement à renforcer cette narrative de progrès et de bien-être sous sa direction.

Accessibilité en question : qui sont les heureux élus des nouveaux appartements de Pyongyang ?

Pourtant, malgré les images de propagande, de nombreuses interrogations subsistent quant à la réelle accessibilité de ces appartements pour la population nord-coréenne. En s’appuyant sur des analyses et des rapports d’organisations comme 38 North, les experts soulignent que ces logements sont le plus souvent réservés à une nomenklatura loyale au régime ou à des travailleurs considérés comme méritants, laissant ainsi la majorité des citoyens ordinaires en marge de ces avancées immobilières. De plus, le coût économique considérable de ces chantiers de prestige, dans un pays soumis à de lourdes sanctions internationales, soulève également des questions légitimes quant aux véritables priorités du régime, qui investit massivement dans des projets vitrines tout en développant des programmes militaires coûteux, comme les drones suicides à intelligence artificielle dévoilés en mars 2025.

Entre ambition et réalité : L’avenir incertain du rêve urbanistique nord-coréen

Entre ambition et réalité : L’avenir incertain du rêve urbanistique nord-coréen

L’inauguration du district de Hwasong marque sans aucun doute une étape audacieuse dans la refonte urbanistique de Pyongyang, mais elle invite également à une observation attentive de l’avenir. En effet, la quatrième et la cinquième phases du plan quinquennal, qui sont déjà en préparation, promettent d’étendre encore davantage l’horizon urbanistique de la capitale nord-coréenne. Dans ses déclarations, Kim Jong-un a même évoqué une expansion future vers les districts de Taesong et de Samsok, où des universités et des instituts de recherche pourraient côtoyer de nouveaux ensembles résidentiels. Cependant, la concrétisation de ces projets ambitieux dépendra inévitablement de la capacité du régime à mobiliser les ressources nécessaires dans un contexte économique national et international particulièrement contraint.

Les tours de Hwasong, entre grandeur affichée et défis persistants

Ainsi, tandis que les tours modernes de Hwasong scintillent sous le ciel printanier de Pyongyang, elles incarnent à la fois un rêve de grandeur et un défi de cohérence pour le régime nord-coréen. La question demeure de savoir si ces nouvelles constructions parviendront réellement à répondre aux besoins de logement de la population, ou si elles resteront un symbole éclatant, mais inaccessible pour la majorité des citoyens. L’histoire de ce quartier, qui ne fait que commencer, attend encore l’écriture de ses prochains chapitres.

La doctrine Hodge : exégèse de la décision unanime de la Cour suprême

La doctrine Hodge : exégèse de la décision unanime de la Cour suprême Des multiples voix : réactions diverses à un jugement clivant

Des multiples voix : réactions diverses à un jugement clivant Un

Un

Une nuit qui a tout bouleversé dans le parcours de Yoon Suk Yeol

Une nuit qui a tout bouleversé dans le parcours de Yoon Suk Yeol  Une nation à vif

Une nation à vif Vers une refondation incertaine

Vers une refondation incertaine

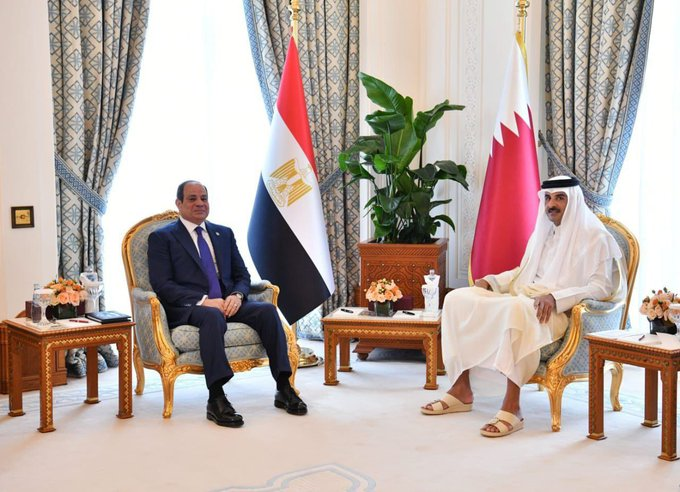

Netanyahu à Budapest : un défi frontal à la justice internationale

Netanyahu à Budapest : un défi frontal à la justice internationale Une alliance controversée : Israël et la Hongrie face à la communauté internationale

Une alliance controversée : Israël et la Hongrie face à la communauté internationale

Entre guerre civile et

Entre guerre civile et  Un pouvoir fragmenté face à l’urgence humanitaire

Un pouvoir fragmenté face à l’urgence humanitaire Min Aung Hlaing à Bangkok : une rare ouverture diplomatique dans un contexte de crise

Min Aung Hlaing à Bangkok : une rare ouverture diplomatique dans un contexte de crise

Un passé qui ressurgit, un futur en suspens

Un passé qui ressurgit, un futur en suspens

Des voix brisées par l’effroi et la douleur

Des voix brisées par l’effroi et la douleur Une réflexion suspendue sur la fragilité humaine

Une réflexion suspendue sur la fragilité humaine

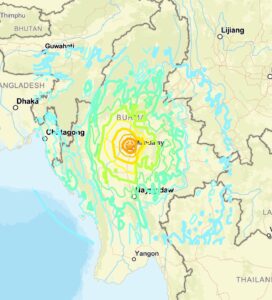

Une déflagration aux multiples échos

Une déflagration aux multiples échos La Birmanie : une terre coutumière des convulsions

La Birmanie : une terre coutumière des convulsions Un sursaut dans l’incertitude

Un sursaut dans l’incertitude

Une terre ébranlée par la colère des profondeurs

Une terre ébranlée par la colère des profondeurs Vers un horizon incertain

Vers un horizon incertain

Un intérim chaotique et un retour inattendu

Un intérim chaotique et un retour inattendu

Une communauté en suspens

Une communauté en suspens