Horreur à Nogent : une assistante d’éducation poignardée à mort par un collégien de 14 ans !

France, 11 juin 2025 — Dans l’aube paisible de Nogent, petite commune de Haute-Marne blottie au cœur de la France rurale, le 10 juin 2025 s’est teinté d’une noirceur insondable. Mélanie, assistante d’éducation de 31 ans, femme rayonnante et mère dévouée, a été fauchée par une violence inouïe aux portes du collège Françoise-Dolto. Un collégien de 14 ans, Quentin G., scolarisé dans cet établissement en classe de 3ᵉ, l’a sauvagement attaquée à l’arme blanche lors d’un contrôle de sacs orchestré par la gendarmerie. Ce drame, survenu sous les yeux d’élèves médusés, a plongé la communauté nogentaise dans un abîme de sidération et de chagrin, révélant les failles béantes d’une société aux prises avec une montée alarmante de la violence juvénile.

Une matinée brisée par l’horreur : l’attaque choc qui défie l’entendement

Une matinée brisée par l’horreur : l’attaque choc qui défie l’entendement

Peu avant huit heures, alors que les élèves affluaient vers le collège, une opération de routine a bouleversé l’ordre du jour. Les gendarmes, dans le cadre d’une circulaire conjointe des ministères de l’Intérieur et de l’Éducation datant du 26 mars 2025, procédaient à une fouille inopinée des sacs, une mesure visant à enrayer la prolifération des armes blanches dans les écoles. Mélanie, connue pour sa bienveillance et son sourire indéfectible, assistait les forces de l’ordre, veillant à l’accueil des adolescents. Soudain, Quentin, élève de troisième, a surgi, brandissant un couteau. En un instant, il porta plusieurs coups à la jeune femme, qui s’effondra, grièvement blessée, sous le regard pétrifié de ses collègues et des élèves.

Les secours, dépêchés en urgence, héliportèrent Mélanie vers le CHU de Dijon, mais la gravité de ses blessures – multiples plaies pénétrantes – ne laissa aucune chance à la trentenaire. Son décès, prononcé en fin de matinée, a figé Nogent dans une douleur muette. Un sous-officier de la gendarmerie, légèrement blessé à la main lors de l’interpellation de l’agresseur, témoigna de la rapidité avec laquelle le chaos s’était abattu. Quentin, neutralisé sans délai, fut conduit en garde à vue à la brigade de Nogent, où il demeura mutique face aux enquêteurs, laissant planer un voile d’incompréhension sur ses motivations.

Mélanie, une âme solaire éteinte trop tôt : un hommage émouvant à la victime

Mélanie G. incarnait la résilience et la générosité. Née dans la Haute-Marne, cette « fille du pays » avait d’abord embrassé une carrière de coiffeuse, métier qu’elle exerça pendant une décennie dans le salon L’Atelier Coiffure, au cœur de Nogent. Atteinte de la maladie de Crohn, une affection chronique qui la contraignait à limiter les longues stations debout, elle s’était reconvertie en septembre 2024 comme assistante d’éducation, portée par une vocation d’accompagner la jeunesse. Mère d’un petit garçon de 4 ans, Timéo, et récemment pacsée, Mélanie vivait à Sarcey, un hameau voisin où elle s’impliquait comme conseillère municipale, témoignant de son attachement à sa communauté.

Ses proches, dévastés, dépeignent une femme « solaire », dont la douceur et l’altruisme illuminaient chaque interaction. « Elle se levait chaque matin avec l’envie d’aider les jeunes », confia son beau-fils, la voix brisée. Une cousine, Aurore, évoqua une « personne dévouée, toujours souriante malgré les épreuves ». À Nogent, où chacun connaît chacun, la tragédie a ébranlé jusqu’aux fondations de la vie communale.

Quentin, un profil énigmatique : l’ombre d’un adolescent pas comme les autres

Le profil de Quentin G., l’auteur présumé, ajoute à la perplexité. Âgé de 14 ans, scolarisé en classe de troisième, cet adolescent, issu d’une famille dans laquelle les deux parents travaillent, ne présentait, selon la Ministre de l’Éducation Nicole Belloubet, « aucune difficulté particulière ». Inconnu des services de police, il avait toutefois été exclu temporairement à deux reprises en début d’année scolaire pour des actes de violence – un coup de poing porté à un camarade et une tentative d’étranglement sur un autre. Cependant, depuis novembre 2024, son comportement semblait s’être stabilisé, au point qu’il avait été désigné « ambassadeur » contre le harcèlement, une responsabilité censée valoriser son intégration.

Pourtant, des témoignages divergents émergent. Une élève, interrogée par la presse locale, affirma que Quentin « n’appréciait pas Mélanie » et lui aurait adressé une note menaçante la semaine précédente, une allégation que son frère dément catégoriquement. Le maire de Nogent, Thierry Ponce, décrivit un élève « sur les rails », avec de bonnes notes et un avenir prometteur. Cette dichotomie – un adolescent à la fois intégré et capable d’un acte d’une violence extrême – laisse les enquêteurs face à une énigme, confiée à la brigade de recherches de Chaumont et à la section de recherches de Reims.

Une société face à ses démons : quand la violence juvénile frappe l’école

Ce drame, loin d’être un épiphénomène, s’inscrit dans une vague préoccupante de violences impliquant des mineurs. Entre le 26 mars et le 23 mai 2025, 6 000 contrôles de sacs dans les établissements scolaires français ont conduit à la saisie de 186 couteaux et à 587 conseils de discipline, selon le ministère de l’Éducation. À Nogent, une fouille similaire, menée quelques semaines plus tôt, n’avait rien révélé, rendant l’irruption de la violence d’autant plus sidérante. Les syndicats enseignants, comme le SE-Unsa et le Snalc, pointent l’impossibilité de « sécuriser l’insécurisable » et plaident pour une prévention axée sur la santé mentale des jeunes et la lutte contre la banalisation des armes blanches.

Les réactions politiques, immédiates, reflètent l’urgence de la situation. Le président Emmanuel Macron, dans une allocution télévisée, a promis d’interdire l’achat de couteaux sur Internet aux moins de 15 ans et d’envisager une restriction des réseaux sociaux pour cette tranche d’âge, accusés d’amplifier la culture de l’ultraviolence. Le Premier Ministre François Bayrou, invité au journal de TF1, a annoncé une expérimentation de portiques de détection dans les écoles et un durcissement de la législation sur les armes blanches, jugeant ce fléau « ennemi public ». Une minute de silence, observée le 11 juin à midi dans tous les établissements scolaires, a symbolisé l’unité nationale face à l’horreur.

Nogent, entre deuil et quête de sens, la France face à son miroir

À Nogent, les 324 élèves du collège, confinés plusieurs heures après l’attaque, ont été pris en charge par une cellule psychologique déployée par l’académie de Reims. Les cours, suspendus jusqu’au 12 juin, laissent place à un silence pesant, troublé par les sanglots et les questions sans réponse. La communauté éducative, soutenue par la visite de Nicole Belloubet le jour même, oscille entre colère et désarroi. « Mélanie faisait simplement son métier », déplore une collègue, tandis qu’un parent d’élève s’interroge : « Comment un enfant de 14 ans en arrive-t-il là ? »

Ce drame, par sa brutalité et son absurdité, confronte la France à ses contradictions : une école censée être un sanctuaire, mais vulnérable aux dérives d’une société dans laquelle la violence s’infiltre dans les cœurs les plus jeunes. À Nogent, le deuil de Mélanie, femme de lumière arrachée à son fils et à sa communauté, s’accompagne d’un impératif : comprendre, prévenir et redonner à l’école sa vocation de refuge et d’espoir. Dans la quiétude blessée de la Haute-Marne, la mémoire de Mélanie appelle à une introspection collective, pour que plus jamais un tel cri ne déchire l’aube d’une petite ville française.

Lee Jae-myung : un serment pour restaurer la démocratie coréenne

Lee Jae-myung : un serment pour restaurer la démocratie coréenne Le « jour du jugement » : une victoire contre les dérives autoritaires

Le « jour du jugement » : une victoire contre les dérives autoritaires

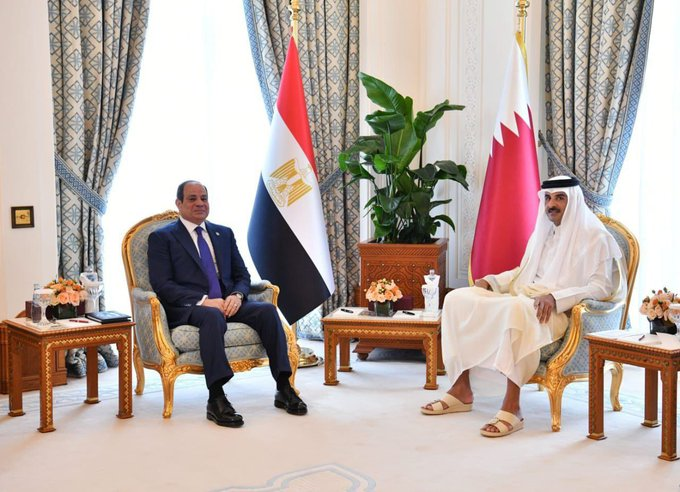

Bakou, plateforme d’un dialogue éclairé contre l’islamophobie

Bakou, plateforme d’un dialogue éclairé contre l’islamophobie Appel à l’action collective : bâtir un avenir de tolérance

Appel à l’action collective : bâtir un avenir de tolérance

Attaque ciblée : le scénario glaçant de l’embuscade de membres de l’ambassade d’Israël

Attaque ciblée : le scénario glaçant de l’embuscade de membres de l’ambassade d’Israël Face à la haine : résilience et polarisation au cœur du débat

Face à la haine : résilience et polarisation au cœur du débat

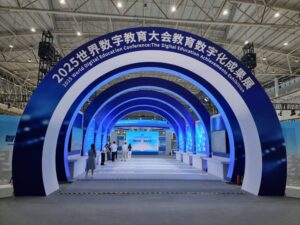

Un sommet mondial pour repenser l’éducation face à l’IA

Un sommet mondial pour repenser l’éducation face à l’IA L’IA : Alliée ou menace pour l’enseignant ? Le débat de Wuhan

L’IA : Alliée ou menace pour l’enseignant ? Le débat de Wuhan Réduire la fracture numérique : L’impératif d’une éducation IA inclusive

Réduire la fracture numérique : L’impératif d’une éducation IA inclusive

Au-delà des armes : Riyad investit 600 milliards aux USA, vise l’IA et l’innovation mondiale

Au-delà des armes : Riyad investit 600 milliards aux USA, vise l’IA et l’innovation mondiale

Friedrich Merz : un profil de droitier et une vision contestée par ses flirts politiques

Friedrich Merz : un profil de droitier et une vision contestée par ses flirts politiques

Au-delà des flammes : Israël, habitué à l’adversité, prêt à rebâtir et à prévenir

Au-delà des flammes : Israël, habitué à l’adversité, prêt à rebâtir et à prévenir

New Jersey : une région sous tension climatique

New Jersey : une région sous tension climatique

Hwasong, vitrine étincelante du régime : quand Pyongyang rêve de modernité.

Hwasong, vitrine étincelante du régime : quand Pyongyang rêve de modernité. Gratte-ciel et inégalités : le rêve de grandeur de Kim Jong-un , un symbole à double tranchant

Gratte-ciel et inégalités : le rêve de grandeur de Kim Jong-un , un symbole à double tranchant Entre ambition et réalité : L’avenir incertain du rêve urbanistique nord-coréen

Entre ambition et réalité : L’avenir incertain du rêve urbanistique nord-coréen

La doctrine Hodge : exégèse de la décision unanime de la Cour suprême

La doctrine Hodge : exégèse de la décision unanime de la Cour suprême Des multiples voix : réactions diverses à un jugement clivant

Des multiples voix : réactions diverses à un jugement clivant Un

Un