Malabo/Guinée Équatoriale, 8 février 2025 — Alors que les dirigeants de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC) se sont retrouvés hier pour un sommet extraordinaire, une appellation qui, dans le lexique diplomatique, signifie souvent prévisible, le Chef de l’UNOCA, Abdou Abarry, a déployé une rhétorique aussi brillante qu’un service en argent, appelant à une solidarité renforcée. Une injonction impérative : « Réveillez-vous, l’hémorragie est à vos portes. » Mais bon, comme tout le monde le sait, cet appel est tombé dans des oreilles de sourds. Autant parler à des murs en marbre !

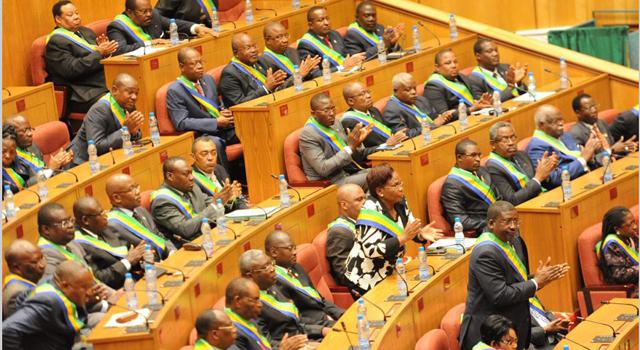

CEEAC : le Théâtre des bonnes intentions

Sous l’égide du Président Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, hôte dont le règne prolongé ferait pâlir un séquoia, les discours ont fleuri comme des champignons après une averse tropicale. Juste une autre journée dans la bureaucratie internationale où les appels à l’action sont aussi efficaces que des œillères pour chevaux. Qui aurait cru que les discours lustrés et les mots d’or auraient aussi peu d’impact que des pétales dans un cyclone ?

António Guterres, le Secrétaire général de l’ONU, a salué l’engagement des dirigeants à jeter les bases d’une réponse régionale. Une métaphore architecturale qui, en langage réel, signifie : « Nous en sommes encore aux fondations, alors que le bâtiment brûle. »

M. Abarry, dans un élan de franchise voilée, a martelé l’urgence d’une action collective. Urgence, un mot si souvent convoqué dans ces arènes qu’il en a perdu son acuité, tel un couteau émoussé. Il s’agit, a-t-il précisé, de redonner dignité et espoir aux populations piégées par une spirale de vulnérabilité. Spirale, soit dit en passant, dont les contours s’apparentent à un labyrinthe sans issue, où chaque virage révèle un nouveau désastre.

Un carnaval de crises

Les chiffres, ces témoins muets, mais têtus, parlent d’eux-mêmes : 11,2 millions de déplacés, un chiffre qui rivalise avec la population de certains pays. Parmi eux, 8,2 millions errent dans leur propre pays, transformés en étrangers chez eux, une ironie amère pour des nations souvent nées de frontières arbitraires. Le Bassin du Lac Tchad, la RCA, le Cameroun anglophone, l’Est de la RDC… Autant d’épicentres où conflits armés, groupes terroristes et jeux géopolitiques transforment la vie en un perpétuel exercice de survie.

Et comme pour ajouter une touche baroque à ce drame, la nature s’en mêle : inondations, sécheresses, éruptions volcaniques. Le tout saupoudré de crises sanitaires : COVID-19, Ebola, variole MPOX, formant un cocktail où chaque gorgée est un poison.

CEEAC : le Mirage des solutions

Face à ce carrousel de calamités, la CEEAC a brandi son nouveau jouet : le Fonds d’Assistance Humanitaire (FAH), décidé lors de la XXIIe Session ordinaire de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement en février 2023 à Kinshasa. Deux ans plus tard, le protocole de mise en place reste à accélérer, selon le jargon onusien. Entre-temps, les populations, elles, n’ont d’autre choix que de patienter, serrant entre leurs mains les promesses comme des talismans usés.

Le Centre d’Application et de Prévision Climatique (CAPC-AC) de Douala, présenté comme un oracle moderne, doit anticiper les risques. Reste à savoir si ses prévisions éviteront aux pays de sombrer dans l’oubli une fois les caméras éteintes.

La danse des ombres

Les déclarations finales du sommet, aussi solennelles qu’un requiem, condamnent les agressions, appellent au respect des couloirs humanitaires et louent la résilience, ce mot fourre-tout qui transforme la souffrance en vertu. Pendant ce temps, sur le terrain, l’espoir se mue en endurance et la dignité en luxe inaccessible.

« Bâtir une Afrique centrale résiliente, pacifique et prospère », a conclu M. Abarry. Un vœu pieux, certes, mais qui résonne comme une mélodie entêtante dans un bal où les convives préfèrent danser plutôt qu’agir.

Et si, pour une fois, les sommets extraordinaires devenaient… ordinaires ? C’est-à-dire, des lieux où les actes rattrapent les mots, où les fonds ne sont plus des fantômes budgétaires et où la solidarité n’est pas qu’un refrain de circonstance. Utopie ? Peut-être. Mais en attendant, le spectacle continue, sous les applaudissements polis de l’histoire.

Consultez le discours du chef de l’UNOCA et la déclaration finale des Chefs d’ Etat et de Gouvernement

Un parcours administratif reflétant les déficits systémiques

Un parcours administratif reflétant les déficits systémiques Réactions politiques : entre fermeté et appel au changement

Réactions politiques : entre fermeté et appel au changement

Réunion en présentiel : un terreau fertile pour la gouvernance

Réunion en présentiel : un terreau fertile pour la gouvernance  ISRA-CORAF : une symbiose fructueuse

ISRA-CORAF : une symbiose fructueuse CERAAS : l’excellence au féminin

CERAAS : l’excellence au féminin

USAID : Le soft power en ligne de mire

USAID : Le soft power en ligne de mire

Passeport AES : un sceptre numérique pour une nouvelle ère

Passeport AES : un sceptre numérique pour une nouvelle ère  Souveraineté 2.0 : la biométrie en étendard

Souveraineté 2.0 : la biométrie en étendard Le Sahel en code QR

Le Sahel en code QR

Hommages et solidarité aux héros militaires

Hommages et solidarité aux héros militaires Poursuivant les commémorations, le Président Goïta s’est rendu à la polyclinique des Armées pour visiter les blessés de guerre. Ce geste de solidarité a souligné l’importance accordée au bien-être et à la reconnaissance des sacrifices consentis par les forces armées.

Poursuivant les commémorations, le Président Goïta s’est rendu à la polyclinique des Armées pour visiter les blessés de guerre. Ce geste de solidarité a souligné l’importance accordée au bien-être et à la reconnaissance des sacrifices consentis par les forces armées. Vers une industrie militaire nationale au Mali

Vers une industrie militaire nationale au Mali Un nouveau symbole pour la valorisation de la résilience de l’Armée

Un nouveau symbole pour la valorisation de la résilience de l’Armée

Par ailleurs, L’opération d’arrestation, d’une envergure remarquable, a mobilisé plus de 3 000 agents des forces de l’ordre, qui ont convergé vers la résidence présidentielle située dans le quartier de Hannam-dong à Séoul. Cette résidence, transformée en bastion par le président déchu et ses partisans, a opposé une résistance farouche, prolongeant l’assaut sur plusieurs heures. Malgré des tentatives de négociation, notamment la requête de M. Yoon de se rendre sans être menotté, les autorités ont maintenu leur position, procédant à son arrestation conformément aux protocoles établis.

Par ailleurs, L’opération d’arrestation, d’une envergure remarquable, a mobilisé plus de 3 000 agents des forces de l’ordre, qui ont convergé vers la résidence présidentielle située dans le quartier de Hannam-dong à Séoul. Cette résidence, transformée en bastion par le président déchu et ses partisans, a opposé une résistance farouche, prolongeant l’assaut sur plusieurs heures. Malgré des tentatives de négociation, notamment la requête de M. Yoon de se rendre sans être menotté, les autorités ont maintenu leur position, procédant à son arrestation conformément aux protocoles établis. Les analystes politiques considèrent cette évolution comme un signe potentiellement positif pour le rétablissement de l’ordre constitutionnel et de l’État de droit en Corée du Sud. Toutefois, le processus judiciaire suit son cours : L’OICAF dispose de 48 heures pour décider de prolonger la détention de M. Yoon, tandis que la Cour constitutionnelle doit statuer sur la validité de sa destitution. Si elle confirme la destitution, une élection présidentielle doit être organisée dans un délai de 60 jours, ouvrant une nouvelle page dans l’histoire politique du pays.

Les analystes politiques considèrent cette évolution comme un signe potentiellement positif pour le rétablissement de l’ordre constitutionnel et de l’État de droit en Corée du Sud. Toutefois, le processus judiciaire suit son cours : L’OICAF dispose de 48 heures pour décider de prolonger la détention de M. Yoon, tandis que la Cour constitutionnelle doit statuer sur la validité de sa destitution. Si elle confirme la destitution, une élection présidentielle doit être organisée dans un délai de 60 jours, ouvrant une nouvelle page dans l’histoire politique du pays.

Cette journée, hautement symbolique, incarne la résistance, la mobilisation patriotique et la défense nationale face aux sanctions qualifiées d’illégales, d’illégitimes et d’inhumaines imposées par la CEDEAO et l’UEMOA. Ces sanctions ont été un moment de défi pour le Mali, renforçant sa détermination à préserver sa souveraineté et son intégrité territoriale.

Cette journée, hautement symbolique, incarne la résistance, la mobilisation patriotique et la défense nationale face aux sanctions qualifiées d’illégales, d’illégitimes et d’inhumaines imposées par la CEDEAO et l’UEMOA. Ces sanctions ont été un moment de défi pour le Mali, renforçant sa détermination à préserver sa souveraineté et son intégrité territoriale. Le Ministre Abdoulaye Diop, dans son allocution, a souligné l’importance de cette journée. « La souveraineté retrouvée est un trésor à préserver. » « Elle nous rappelle que, malgré les défis, le peuple malien reste debout, uni et résolu à tracer son propre chemin. » « La culture est notre bouclier et notre lien le plus précieux. »

Le Ministre Abdoulaye Diop, dans son allocution, a souligné l’importance de cette journée. « La souveraineté retrouvée est un trésor à préserver. » « Elle nous rappelle que, malgré les défis, le peuple malien reste debout, uni et résolu à tracer son propre chemin. » « La culture est notre bouclier et notre lien le plus précieux. »

La souffrance quotidienne des femmes du Sud du Tchad

La souffrance quotidienne des femmes du Sud du Tchad

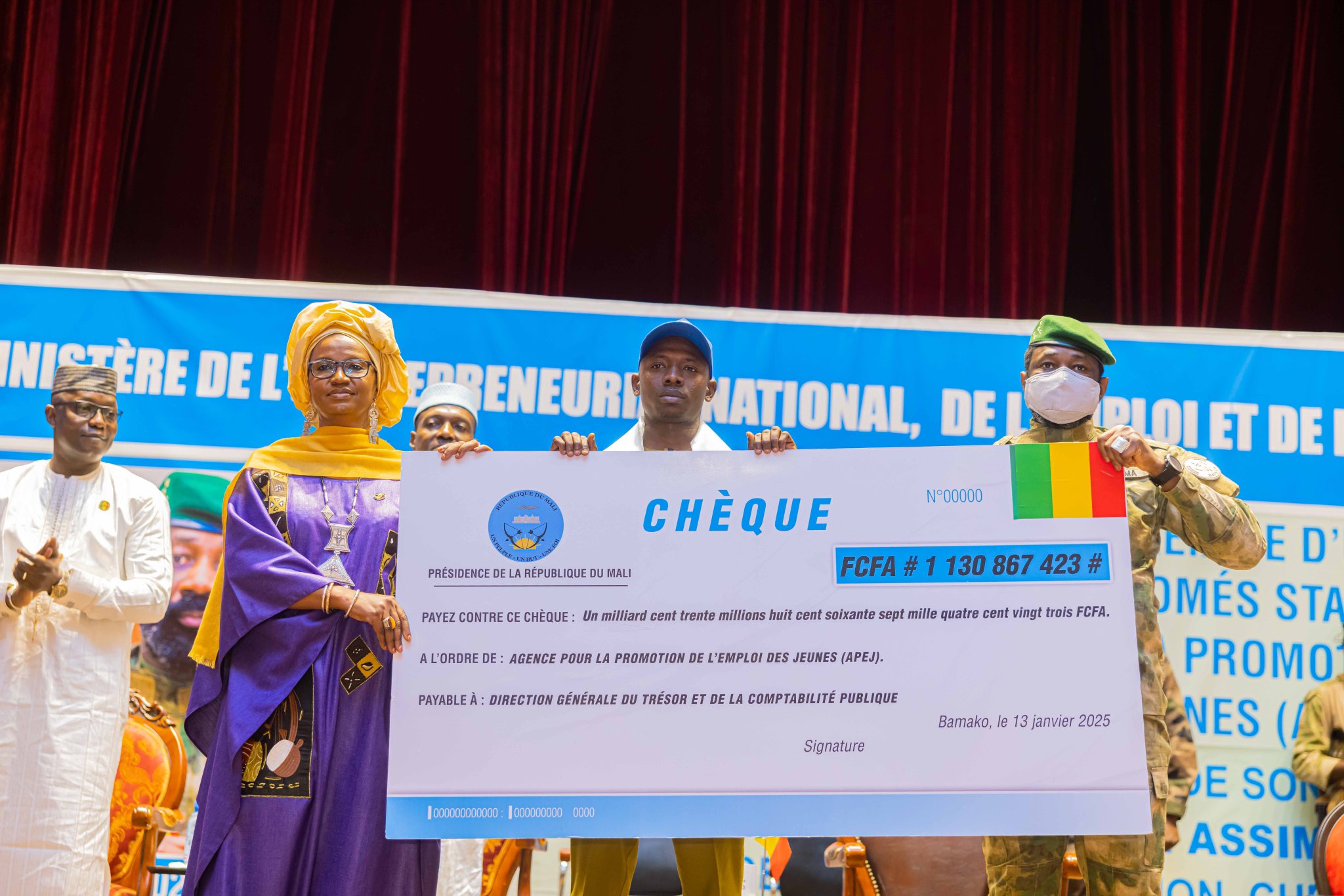

Un engagement fort en faveur de la jeunesse

Un engagement fort en faveur de la jeunesse Le Président Assimi Goïta a réaffirmé l’engagement de l’État à accompagner la jeunesse malienne dans sa quête d’autonomie et de réussite professionnelle. Il a incité les bénéficiaires à faire preuve de détermination et d’innovation, soulignant que leur succès individuel contribuerait au développement collectif de la nation.

Le Président Assimi Goïta a réaffirmé l’engagement de l’État à accompagner la jeunesse malienne dans sa quête d’autonomie et de réussite professionnelle. Il a incité les bénéficiaires à faire preuve de détermination et d’innovation, soulignant que leur succès individuel contribuerait au développement collectif de la nation.

Tchad autonome : Abéché, un symbole de souveraineté militaire

Tchad autonome : Abéché, un symbole de souveraineté militaire Défis et opportunités : vers une sécurité renforcée au Tchad

Défis et opportunités : vers une sécurité renforcée au Tchad Ainsi, alors que les soldats français se retirent progressivement, le regard est tourné vers l’avenir. Les autorités tchadiennes affirment leur détermination à consolider leur capacité de défense et à renforcer la sécurité nationale, tout en maintenant des relations diplomatiques et de coopération étroites avec leurs partenaires internationaux.

Ainsi, alors que les soldats français se retirent progressivement, le regard est tourné vers l’avenir. Les autorités tchadiennes affirment leur détermination à consolider leur capacité de défense et à renforcer la sécurité nationale, tout en maintenant des relations diplomatiques et de coopération étroites avec leurs partenaires internationaux.

Par ailleurs, le lot de véhicules, récemment acquis, comprend une diversité d’équipements destinés à améliorer la mobilité et l’efficacité des FDS sur le terrain. La flotte comprend 40 véhicules Toyota monocabine, 5 véhicules Toyota double cabine, trois ambulances, deux minicars, un véhicule de transport de chiens, deux camions-grues, deux camions de transport de troupes, une citerne à carburant et 56 motos.

Par ailleurs, le lot de véhicules, récemment acquis, comprend une diversité d’équipements destinés à améliorer la mobilité et l’efficacité des FDS sur le terrain. La flotte comprend 40 véhicules Toyota monocabine, 5 véhicules Toyota double cabine, trois ambulances, deux minicars, un véhicule de transport de chiens, deux camions-grues, deux camions de transport de troupes, une citerne à carburant et 56 motos. Une nouvelle flotte de véhicules pour renforcer les capacités de la sécurité au Mali

Une nouvelle flotte de véhicules pour renforcer les capacités de la sécurité au Mali Le Directeur Général de la Gendarmerie Nationale a exprimé sa gratitude pour ces dotations, soulignant qu’elles arriveraient à point nommé pour renforcer les capacités opérationnelles des forces de sécurité. Il a également assuré que ces équipements seraient utilisés de manière optimale pour garantir la sécurité des populations et des biens.

Le Directeur Général de la Gendarmerie Nationale a exprimé sa gratitude pour ces dotations, soulignant qu’elles arriveraient à point nommé pour renforcer les capacités opérationnelles des forces de sécurité. Il a également assuré que ces équipements seraient utilisés de manière optimale pour garantir la sécurité des populations et des biens. En somme, cette initiative reflète la détermination des autorités maliennes à restaurer la confiance des citoyens en leur capacité à assurer leur sécurité. Elle s’inscrit dans une série de mesures prises pour moderniser les forces de sécurité, en leur fournissant les outils nécessaires pour répondre aux menaces grandissantes, notamment celles liées au terrorisme et aux conflits internes.

En somme, cette initiative reflète la détermination des autorités maliennes à restaurer la confiance des citoyens en leur capacité à assurer leur sécurité. Elle s’inscrit dans une série de mesures prises pour moderniser les forces de sécurité, en leur fournissant les outils nécessaires pour répondre aux menaces grandissantes, notamment celles liées au terrorisme et aux conflits internes.