Niamey s’illumine ! 350 lampadaires solaires chassent l’ombre et révèlent le nouveau visage de la capitale

Niamey, cœur vibrant du Niger, a franchi une étape lumineuse vers la modernité ce 5 mai. Grâce à l’initiative « Opération Éclairage Niamey », portée par la municipalité avec l’appui du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et de ses partenaires, 350 lampadaires solaires ont été offerts pour éclairer 8 kilomètres de voies urbaines. Inaugurée en présence de la ministre de l’Énergie, cette ambitieuse entreprise ne se contente pas de dissiper les ténèbres : elle promet sécurité, dynamisme économique et dignité pour les 1,4 million d’habitants de la capitale. Dans une ville où l’obscurité freinait la vie nocturne, cette lueur verte porte les germes d’une transformation profonde.

350 lampadaires contre l’ombre et l’insécurité : le criant besoin d’éclairage qui freinait la capitale

Niamey, carrefour sahélien où se croisent commerçants, étudiants et éleveurs, souffrait jusqu’alors d’un déficit chronique d’éclairage public. Selon un rapport de la Banque mondiale, seuls 20 % des centres urbains nigériens bénéficiaient d’une électrification stable en 2023, contraignant les habitants à vivre au rythme du soleil. Les rues plongées dans l’obscurité devenaient le théâtre de petits larcins et d’insécurité, décourageant les activités économiques après le crépuscule. L’installation de ces 350 lampadaires solaires, couvrant 8 kilomètres linéaires, répond à un besoin criant. « Il ne s’agit pas seulement de lumière, mais de sécurité, de mobilité et de dignité humaine », a déclaré le colonel Soumana Garanké, administrateur délégué de Niamey, dans une allocution.

Un élan vert et solidaire : la technologie solaire au service d’un développement durable

Un élan vert et solidaire : la technologie solaire au service d’un développement durable

Fruit d’une collaboration entre la ville, le PNUD et des partenaires internationaux, cette opération s’inscrit dans une vision durable. Les lampadaires, alimentés par l’énergie solaire, réduisent la dépendance au réseau thermique, qui représente 80 % de l’énergie nigérienne. Leur design, inspiré de projets comme celui d’Agadez en 2016, intègre des batteries enterrées pour décourager le vol, un problème récurrent. La ministre de l’Énergie a salué un projet qui « favorise un environnement propice au développement économique et social ». Déployés sur des axes stratégiques, ces lampadaires prolongeront les heures d’activité des marchés, des boutiques et des échoppes, tout en sécurisant les déplacements nocturnes, notamment pour les femmes et les jeunes.

La jeunesse, force vive : comment l’éclairage solaire crée emplois et compétences

La jeunesse, force vive : comment l’éclairage solaire crée emplois et compétences

L’impact de l’« Opération Éclairage Niamey » transcende l’infrastructure. En mobilisant des jeunes pour l’installation et la maintenance des lampadaires, l’initiative crée des opportunités d’emploi dans une ville où 41 % de la population vit sous le seuil de pauvreté, selon le PNUD. À Niamey, les bénéficiaires, formés par des techniciens locaux, acquièrent des compétences en énergie renouvelable, un secteur en plein essor. « Ces jeunes ne sont pas seulement des installateurs, ils sont les architectes d’un avenir plus lumineux ». Ce modèle, qui conjugue inclusion et innovation, pourrait devenir un blueprint pour d’autres villes sahéliennes.

Un défi dans un contexte fragile : assurer la durabilité face aux risques

Un défi dans un contexte fragile : assurer la durabilité face aux risques

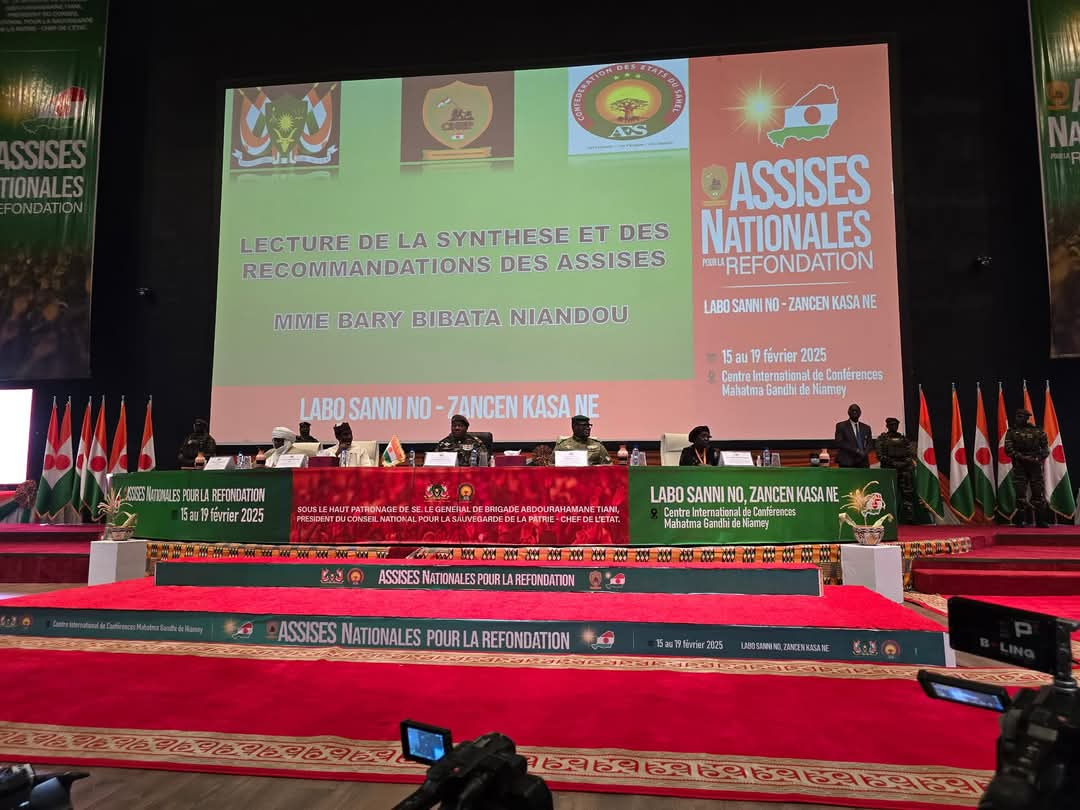

Malgré son éclat, le projet s’inscrit dans un Niger sous tension. La conférence nationale de refondation, tenue en février 2025 à Niamey, a appelé à des investissements dans les infrastructures durables pour relancer l’économie. Dans ce contexte, l’« opération Éclairage Niamey » apparaît comme un symbole de résilience, prouvant que des partenariats locaux et internationaux peuvent porter leurs fruits, même dans l’adversité. Toutefois, le défi de la maintenance reste crucial, comme l’a montré l’expérience d’Agadez, où des lampadaires solaires furent vandalisés. Des comités de veille communautaire, incluant chefs de quartier et associations, sont prévus pour protéger ces nouveaux biens publics.

Une lueur pour demain, 350 lampadaires : plus qu’un éclairage, un symbole fort de dignité et d’avenir

Une lueur pour demain, 350 lampadaires : plus qu’un éclairage, un symbole fort de dignité et d’avenir

À Niamey, où les nuits s’animent désormais sous les halos des lampadaires, une transformation s’amorce. Cette initiative, saluée lors de son lancement par une foule de Niameyens, incarne un Niger qui refuse de plier face aux crises. « L’éclairage public, c’est le pouls d’une ville qui vit », a résumé le colonel Garanké. Dans un pays où 84 % de la population dépend des ressources naturelles, ces lampadaires solaires ne sont pas qu’une prouesse technique : ils sont une ode à la dignité, un pas vers un avenir dans lequel la lumière chasse les ombres. Comme le dit un proverbe peul : « Une étoile, même petite, suffit à guider dans la nuit. » Niamey, désormais, en compte 350.

Une Genèse à Bamako, une consécration à Niamey

Une Genèse à Bamako, une consécration à Niamey De surcroît, à Niamey, ce 3 mars, le général Abdourahamane Tiani, président du CNSP, a présidé la cérémonie avec une dignité qui semblait défier le temps. Autour de lui, une assistance grave et attentive : militaires en tenue d’apparat, officiels aux visages tendus par l’émotion, et une foule discrète, venue saluer ce moment où l’histoire pivote.

De surcroît, à Niamey, ce 3 mars, le général Abdourahamane Tiani, président du CNSP, a présidé la cérémonie avec une dignité qui semblait défier le temps. Autour de lui, une assistance grave et attentive : militaires en tenue d’apparat, officiels aux visages tendus par l’émotion, et une foule discrète, venue saluer ce moment où l’histoire pivote. Un geste qui transcende les frontières

Un geste qui transcende les frontières En conclusion, sous le ciel de ce lundi, un nouveau chapitre s’ouvre pour le Sahel.

En conclusion, sous le ciel de ce lundi, un nouveau chapitre s’ouvre pour le Sahel.

Sous-commission N° 1 : Paix, sécurité et réconciliation – Un triptyque pour stabiliser l’édifice national

Sous-commission N° 1 : Paix, sécurité et réconciliation – Un triptyque pour stabiliser l’édifice national Sous-commission N° 2 : Refondation politique – La table rase institutionnelle

Sous-commission N° 2 : Refondation politique – La table rase institutionnelle Sous-commission N° 3 :

Sous-commission N° 3 :  Sous-commission N° 4 : Géopolitique – La diplomatie au service de la souveraineté

Sous-commission N° 4 : Géopolitique – La diplomatie au service de la souveraineté  Sous-commission N° 5 : Justice — Entre pardon et exigence de vérité

Sous-commission N° 5 : Justice — Entre pardon et exigence de vérité

Au cœur des discussions, un modèle d’agropole a particulièrement retenu l’attention. Par ailleurs, ce projet vise à revitaliser l’agriculture et à stimuler l’économie locale. En mettant sur des pratiques agricoles durables et en créant des emplois, ce projet contribuera non seulement à renforcer la sécurité alimentaire, mais aussi à consolider la paix dans les régions ciblées.

Au cœur des discussions, un modèle d’agropole a particulièrement retenu l’attention. Par ailleurs, ce projet vise à revitaliser l’agriculture et à stimuler l’économie locale. En mettant sur des pratiques agricoles durables et en créant des emplois, ce projet contribuera non seulement à renforcer la sécurité alimentaire, mais aussi à consolider la paix dans les régions ciblées. Cette synergie entre la HACP et la FSSP est particulièrement réjouissante. Les deux institutions, complémentaires dans leurs missions, unissent leurs forces pour apporter des solutions concrètes aux défis du Niger. Cette collaboration promet de renforcer la résilience des communautés, de favoriser l’inclusion et de promouvoir un développement équitable.

Cette synergie entre la HACP et la FSSP est particulièrement réjouissante. Les deux institutions, complémentaires dans leurs missions, unissent leurs forces pour apporter des solutions concrètes aux défis du Niger. Cette collaboration promet de renforcer la résilience des communautés, de favoriser l’inclusion et de promouvoir un développement équitable. La réussite de ce partenariat est essentielle pour atteindre les objectifs de développement durable fixés par le Niger. En investissant dans l’agriculture, en soutenant les initiatives locales et en renforçant la cohésion sociale, la HACP et le FSSP contribuent à bâtir un avenir plus stable et prospère pour tous les Nigériens.

La réussite de ce partenariat est essentielle pour atteindre les objectifs de développement durable fixés par le Niger. En investissant dans l’agriculture, en soutenant les initiatives locales et en renforçant la cohésion sociale, la HACP et le FSSP contribuent à bâtir un avenir plus stable et prospère pour tous les Nigériens.

Promouvoir l’artisanat féminin : un thème évocateur

Promouvoir l’artisanat féminin : un thème évocateur Un enchantement pour les sens

Un enchantement pour les sens SAFEM : Valorisation des produits locaux et développement durable

SAFEM : Valorisation des produits locaux et développement durable

Un colloque pour renforcer le rôle des médias

Un colloque pour renforcer le rôle des médias Des défis communs

Des défis communs En conclusion, la suspension de JolibaTV est un rappel brutal de la fragilité de la liberté de la presse en Afrique. Il est urgent de renforcer les mécanismes de protection des journalistes et de garantir un environnement propice à l’exercice de leur métier. Les États membres de l’AES doivent prendre des mesures concrètes afin de permettre aux journalistes de jouer pleinement leur rôle au sein de la société sans être inquiétés à l’issue du colloque de

En conclusion, la suspension de JolibaTV est un rappel brutal de la fragilité de la liberté de la presse en Afrique. Il est urgent de renforcer les mécanismes de protection des journalistes et de garantir un environnement propice à l’exercice de leur métier. Les États membres de l’AES doivent prendre des mesures concrètes afin de permettre aux journalistes de jouer pleinement leur rôle au sein de la société sans être inquiétés à l’issue du colloque de

Une révolution silencieuse à Intalewane

Une révolution silencieuse à Intalewane Un pas de géant pour le développement durable

Un pas de géant pour le développement durable