Hier mercredi 9 avril, le palais présidentiel de Niamey s’est paré d’une solennité particulière : le Général d’armée Abdourahamane Tiani, Président de la République du Niger, y a accueilli avec égards le Dr Franklin Nyamsi, éminent président de l’Institut de l’Afrique des Libertés, sis à Bamako. De fait, cette entrevue, loin d’être un simple échange protocolaire, s’est érigée en un jalon significatif pour la quête de justice et la consolidation d’une solidarité panafricaine face aux défis qui éprouvent le continent.

Affaire Banga : Dr Franklin Nyamsi vient éclairer la tragédie à l’Ambassade de France à Niamey

Le motif premier de ce déplacement, comme l’a révélé Dr Nyamsi aux plumes et aux ondes de la presse, réside dans une affaire d’une gravité poignante. « Notre équipe s’est résolue à faire cortège jusqu’ici pour éclairer d’un nouveau jour une injustice criante », a-t-il proclamé. Il s’agit de l’affaire Moustapha Banga, un frère d’Afrique fauché en septembre 2023 dans des circonstances jugées « absolument abominables » au sein de l’ambassade de France à Niamey.

Dans cette optique, un procès, porté par la veuve et la famille de la victime ainsi que par l’État nigérien, a été confié aux soins juridiques de l’Institut de l’Afrique des Libertés. Ainsi, ce combat, loin de se circonscrire à une vengeance, aspire à faire jaillir la vérité et à rendre à la mémoire de Moustapha Banga l’honneur qu’elle mérite. Par conséquent, cette délégation ne s’est pas contentée de franchir des frontières géographiques : elle a bravé les silences pour que justice advienne.

Nyamsi à Niamey : le Niger, « notre propre demeure » dans l’élan panafricain

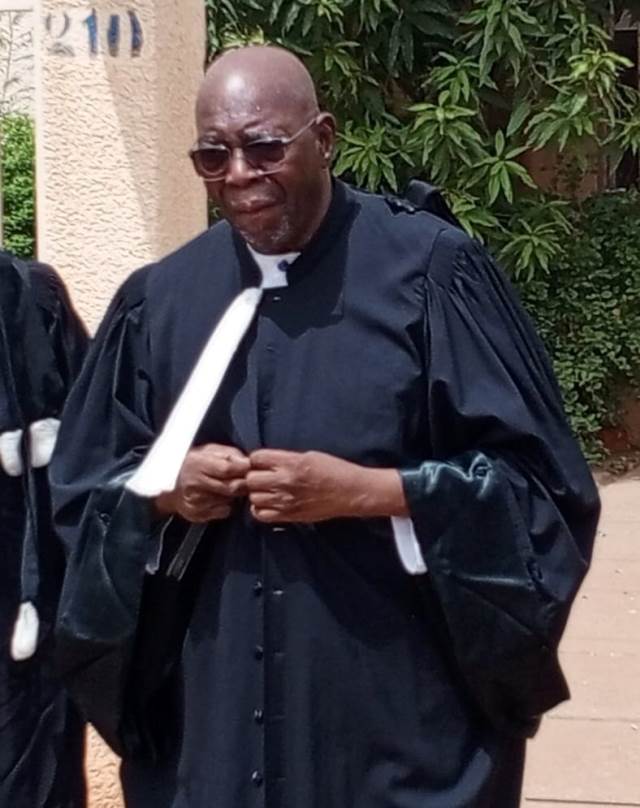

Au-delà de cette cause, Dr Nyamsi a tenu à réaffirmer une appartenance viscérale à la terre nigérienne. « Fouler le sol du Niger, c’est pour nous fouler notre propre demeure », a-t-il professé, une sentence qui exhale l’essence même du panafricanisme. De ce fait, cette visite se mue en une offrande de cœur, un gage de soutien indéfectible aux populations africaines, dont les aspirations à la dignité et à la souveraineté résonnent avec force. En présence de figures éminentes telles que le Colonel Major Abdourahamane Amadou, Ministre de la Jeunesse, de la culture, des arts et des sports, ou encore le Procureur de la République, M. Ousmane Baydo, l’audience a revêtu une stature officielle, soulignant l’importance accordée par les autorités nigériennes à cet engagement partagé.

Appel vibrant à l’union des

intellectuels africains derrière l’AES

L’écho de cette rencontre ne s’est pas éteint aux portes du palais. En effet, Dr Nyamsi a lancé une exhortation vibrante, conviant les esprits éclairés du Niger, du continent et de sa diaspora à se joindre à une croisade plus vaste. « Que les intellectuels africains convergent vers cette lutte d’émancipation, portée avec une ardeur exemplaire par le Général Tiani, ainsi que par Assimi Goïta au Mali et Ibrahim Traoré au Burkina Faso », a-t-il adjuré. Selon lui, ces trois figures, piliers de l’Alliance des États du Sahel (AES), incarnent une rupture avec les chaînes du passé et une promesse d’un avenir affranchi. Ainsi, cet appel ne vise pas seulement à fédérer des voix : il cherche à ériger un rempart de pensée et d’action contre les vestiges de l’oppression.

Niamey-Bamako : un front commun pour la justice et la liberté africaines

La rencontre entre le Général Tiani et le Dr Nyamsi ne se résume pas à une parenthèse diplomatique. Au contraire, elle s’élève comme un phare, illuminant les chemins tortueux de la vérité et de la solidarité africaines. Du drame de Moustapha Banga à l’élan émancipateur qui traverse le Sahel, ce tête-à-tête pose les jalons d’un Niger résolu à défendre ses fils et à s’inscrire dans une dynamique continentale plus large. L’avenir dira si cet élan saura s’épanouir en actes concrets, mais déjà, il invite chacun à méditer sur le prix de la justice et le poids de l’unité.

Les visages de la liberté retrouvée

Les visages de la liberté retrouvée

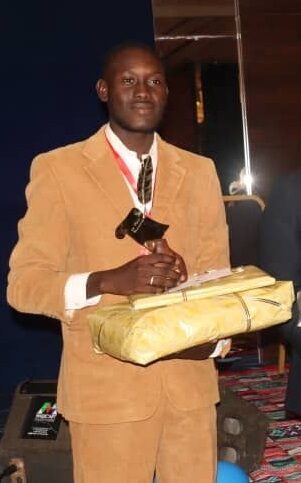

Boubacar Abdou Abdoul Djalilou, grand vainqueur de « La Plume Humanitaire »

Boubacar Abdou Abdoul Djalilou, grand vainqueur de « La Plume Humanitaire »

Un soutien inconditionnel aux forces de défense

Un soutien inconditionnel aux forces de défense