Bamako : l’AES valide son hymne officiel – un chant de souveraineté pour le sahel unitaire

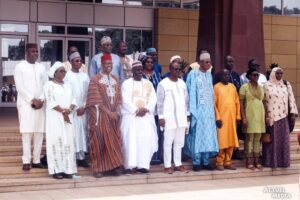

Bamako, 9 mai 2025 — Dans la chaleur vibrante de Bamako, capitale malienne, le Centre International de Conférences (CICB) s’est drapé ce vendredi d’une aura de fraternité et d’ambition. En effet, La cérémonie de validation de l’hymne officiel de l’Alliance des États du Sahel (AES), réunissant le Mali, le Burkina Faso et le Niger, a marqué un tournant symbolique pour cette confédération naissante. Par ailleurs, au cœur de cet événement, le Colonel-Major Abdourahamane Amadou, Ministre nigérien des Transports et représentant du Ministre de la Culture, a incarné l’engagement du Niger dans la construction d’une identité culturelle commune, aux côtés de ses homologues maliens et burkinabè. Ce moment, empreint de solennité, a célébré l’élan d’une alliance déterminée à forger un avenir souverain.

Le souffle de nos peuples : À Bamako, la cérémonie de validation révèle un hymne porteur d’unité et de solidarité.

Le souffle de nos peuples : À Bamako, la cérémonie de validation révèle un hymne porteur d’unité et de solidarité.

Accueilli avec chaleur par le Ministre malien de la Culture, M. Andogoly Guindo, le Colonel-Major Amadou a porté haut les couleurs de l’AES, dont le projet d’hymne vise à cristalliser les aspirations d’unité et de résilience des trois nations. Coprésidée par les deux ministres, la cérémonie a en effet rassemblé des délégations des trois pays, des artistes et des figures culturelles, tous unis par la volonté de doter l’Alliance d’un symbole sonore puissant. « Cet hymne est plus qu’une mélodie ; c’est le souffle de nos peuples, un chant de liberté et de solidarité », a déclaré M. Guindo, donnant le ton à une journée riche en émotion.

En outre , l’hymne lui-même, fruit d’un processus collaboratif impliquant des compositeurs des trois nations, se veut un reflet des valeurs de l’AES : souveraineté, coopération et lutte contre l’insécurité. Sous les applaudissements, les ministres ont dévoilé ses paroles, entrelacées de références à la riche histoire du Sahel et à la détermination des nouvelles générations. Selon des sources proches de l’événement, les délégations ont validé à l’unanimité le choix du compositeur principal, un Malien de renom, tandis que des artistes burkinabè et nigériens ont apporté des touches harmoniques mêlant rythmes traditionnels et accents contemporains.

Au-delà de la mélodie : l’hymne, symbole d’une nouvelle identité AES, fruit d’une création collaborative et d’initiatives culturelles multipliées

Au-delà de la mélodie : l’hymne, symbole d’une nouvelle identité AES, fruit d’une création collaborative et d’initiatives culturelles multipliées

Cette cérémonie s’inscrit dans une série d’initiatives culturelles lancées par l’AES depuis sa création en septembre 2023, après la rupture des trois pays avec la CEDEAO. Depuis, l’Alliance a multiplié les symboles d’unité : un drapeau adopté en février 2025, des passeports biométriques communs, et désormais cet hymne, qui sera entonné lors des sommets et des événements officiels. « Nous bâtissons une identité qui transcende les frontières coloniales, ancrée dans notre histoire et tournée vers l’avenir », a souligné le Colonel-Major Amadou, dont la présence à Bamako a renforcé le message de cohésion.

L’événement intervient dans un contexte géopolitique tendu, marqué par des défis sécuritaires persistants dans le Sahel. La région, confrontée à la montée des groupes armés affiliés à Al-Qaïda et à l’État islamique, a vu l’AES déployer une force conjointe de 5 000 soldats pour contrer ces menaces. Mais au-delà de la défense, l’Alliance mise sur la culture comme levier d’intégration. La validation de l’hymne, précédée par une réunion des experts à Bamako en avril, illustre cette ambition de fédérer les peuples par des projets concrets, à l’image d’une chaîne télévisée commune et de politiques de libre circulation. »

Face aux défis du Sahel, l’AES mise sur la culture comme levier d’intégration pour écrire son destin depuis Bamako

En somme, à Bamako, ce vendredi, l’AES n’a pas seulement validé une composition musicale ; elle a affirmé sa volonté de parler d’une seule voix, celle d’un Sahel uni, fier et résolu. Alors que les échos de l’hymne résonnent encore, Bamako s’impose comme le creuset d’une alliance qui, par la culture et la solidarité, défie les tumultes pour écrire son propre destin.

À suivre…

L’occasion manquée des partis politiques : le boycott qui a scellé leur destin

L’occasion manquée des partis politiques : le boycott qui a scellé leur destin Mali à la croisée des chemins : quel pluralisme politique pour l’avenir ?

Mali à la croisée des chemins : quel pluralisme politique pour l’avenir ?

La 17ᵉ édition de l’opération de vente promotionnelle de bœufs : Une ambition généreuse au service des citoyens

La 17ᵉ édition de l’opération de vente promotionnelle de bœufs : Une ambition généreuse au service des citoyens La 17ᵉ édition de l’opération de vente promotionnelle de bœufs : une symphonie d’acteurs pour un succès collectif

La 17ᵉ édition de l’opération de vente promotionnelle de bœufs : une symphonie d’acteurs pour un succès collectif